Pourquoi chercher ses ancêtres québécois ?

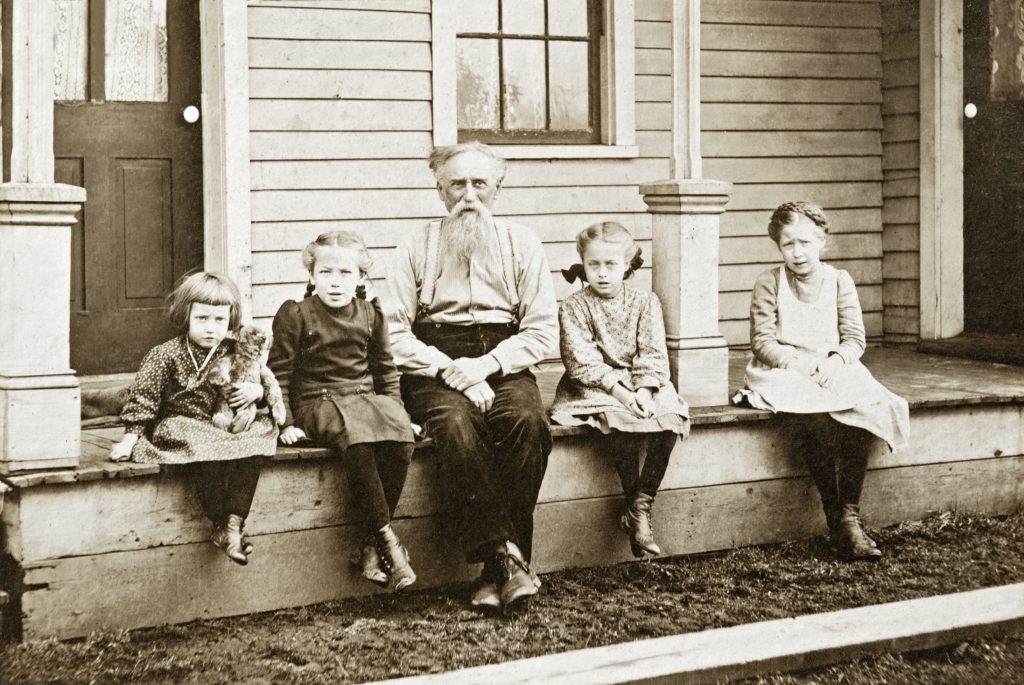

Retracer ses ancêtres au Québec, c’est entreprendre un voyage au cœur de notre identité. C’est plonger dans l’histoire de ceux qui ont façonné cette terre, découvrir leurs défis, leur courage et les traditions qu’ils nous ont léguées. Leurs parcours résonnent encore aujourd’hui dans notre mémoire collective, comme un héritage inscrit dans notre ADN culturel.

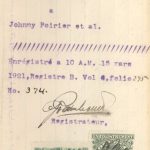

Chaque nom retrouvé, chaque acte découvert est une pièce du grand puzzle de notre passé. En explorant vos origines, vous honorez la mémoire de vos ancêtres tout en éclairant votre propre histoire.

Cette quête est à la fois collective et profondément personnelle. Elle permet de renouer avec des liens oubliés, de comprendre certaines coutumes familiales, ou simplement de satisfaire une curiosité sur ses origines.

Pourquoi entreprendre cette recherche ?

Pour mieux comprendre qui vous êtes, vous connecter à votre histoire québécoise et célébrer celles et ceux qui ont contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui.

Un voyage passionnant vous attend — sur les traces de vos racines.

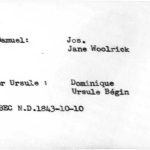

Exemple: Les recherches généalogiques de Patrick

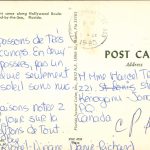

À 56 ans, alors qu’il commence à entrevoir la retraite, Patrick ressent le besoin de renouer avec ses racines. Avec plus de temps devant lui et une curiosité grandissante pour l’histoire familiale, il se lance dans des recherches généalogiques pour mieux comprendre d’où il vient. Son objectif : retracer le parcours de ses ancêtres, préserver la mémoire familiale et peut-être même transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Tout au long de ce guide de généalogie, nous suivrons les recherches de Patrick comme fil conducteur. Son parcours servira d’exemple concret pour illustrer les étapes clés, vous guider dans vos propres démarches et vous inspirer à explorer votre histoire familiale.

Les bases de la recherche généalogique

La généalogie, c’est l’art et la science de retracer l’histoire de ses ancêtres et de reconstituer l’arbre de sa famille. Pour bien entamer cette aventure passionnante, certaines bases sont essentielles — nous les aborderons en détail dans les prochaines leçons.

1. Soyez méthodique et organisé : La généalogie demande de la patience et de la rigueur. Nous verrons comment commencer petit, noter soigneusement chaque information (noms, dates, lieux, sources) et utiliser des outils pour rester organisé.

2. Commencez par vous et remontez dans le temps : La façon la plus simple de commencer est de s’appuyer sur ce que vous savez déjà. Nous verrons comment interroger vos proches et rassembler les documents familiaux pour lancer votre recherche.

3. Identifiez les sources d’information : En généalogie québécoise, de nombreuses ressources précieuses sont à votre disposition. Bien que GenealogieQuebec.com sera notre outil principal, nous ferons également appel à d’autres outils et archives afin d’offrir une approche complète et nuancée de la recherche généalogique.

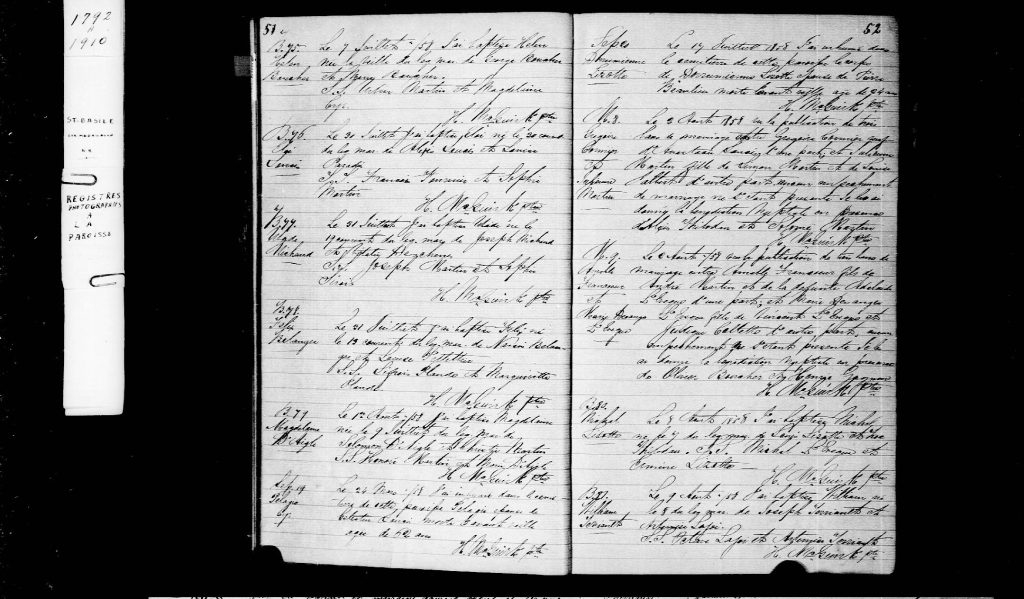

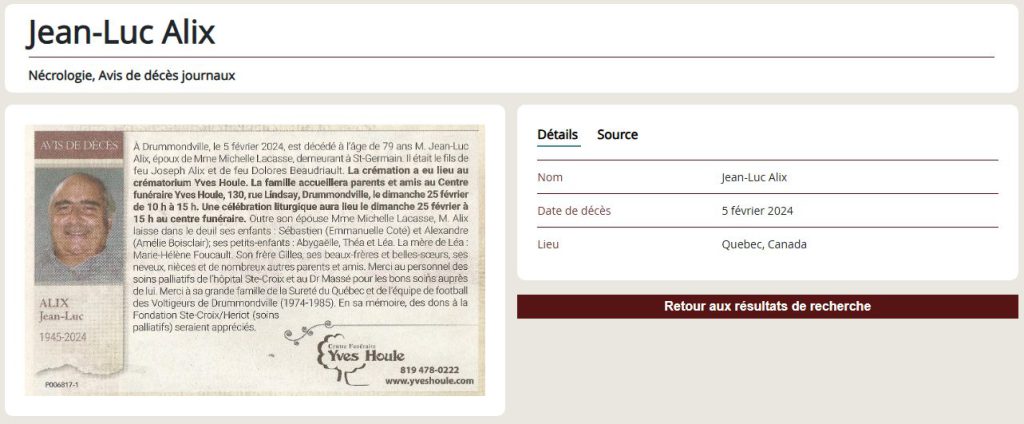

4. Comprenez les types de documents : Vous serez amené à consulter différents types d’archives lors de vos recherches. Nous explorerons en détail les registres paroissiaux, les actes notariés, les recensements, ainsi que plusieurs autres documents clés pour votre recherche.

5. Soyez curieux et persévérant : La recherche généalogique peut parfois être semée d’embûches. Nous vous offrirons des conseils pour garder votre motivation intacte et pour explorer les différentes pistes qui s’offriront à vous.

En gardant ces bases en tête et en vous familiarisant avec les nombreux outils généalogiques disponibles, vous serez bien préparé pour entreprendre votre voyage à la découverte de vos racines québécoises.

Les prochaines leçons approfondiront chacun de ces aspects pour vous accompagner étape par étape.

L’importance des outils de recherche et des sources fiables

Dans votre parcours généalogique, la fiabilité des outils et des sources est essentielle pour bâtir un arbre précis et éviter les erreurs.

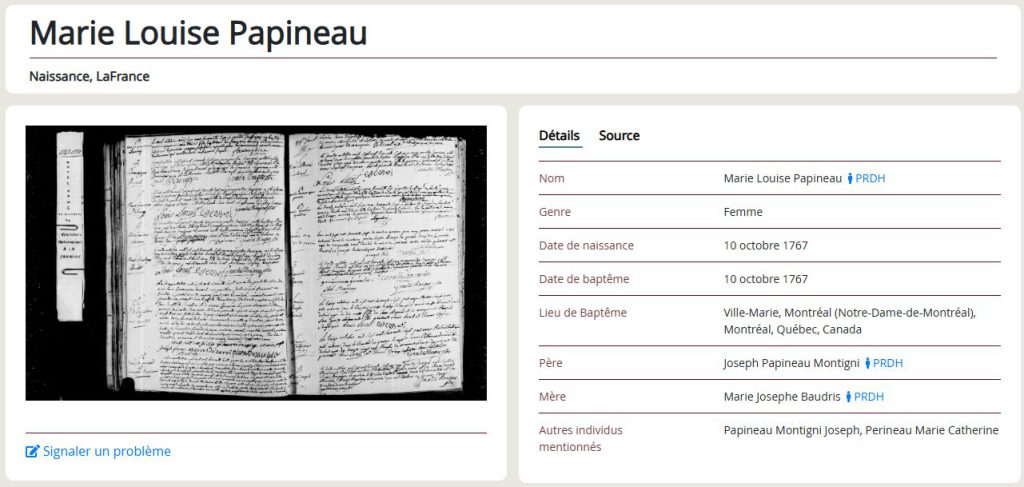

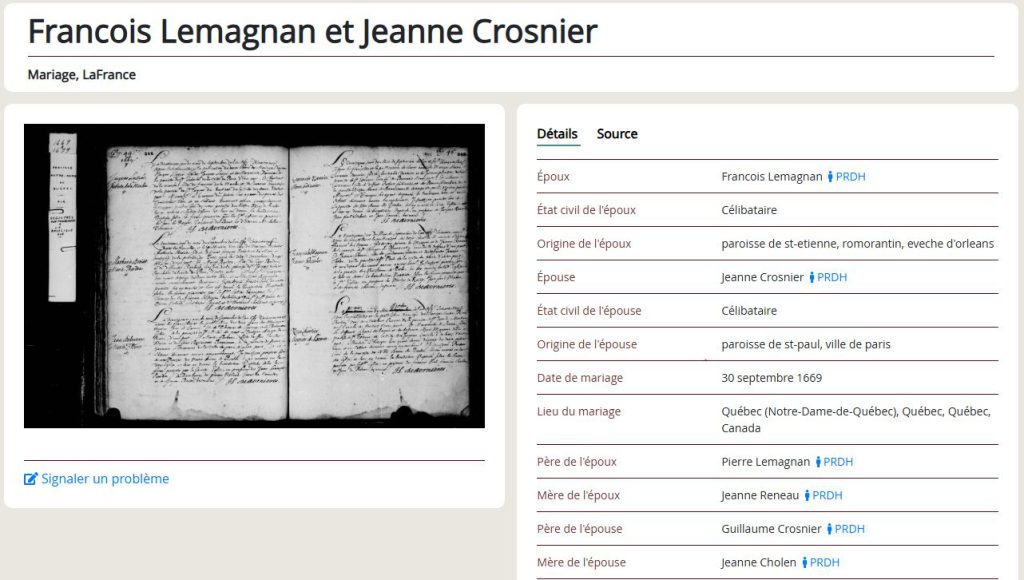

L’importance d’outils de recherche fiables : Des outils performants facilitent grandement l’exploration de vastes quantités de données structurées. Les collections disponibles sur Généalogie Québec, telle que le LaFrance, ont été conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des généalogistes québécois.

Le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) constitue également une ressource précieuse pour la généalogie québécoise ancienne. Cette base de données universitaire est reconnue pour la rigueur de ses informations et ses liens de filiation validés par des experts, assurant une grande fiabilité pour les périodes reculées.

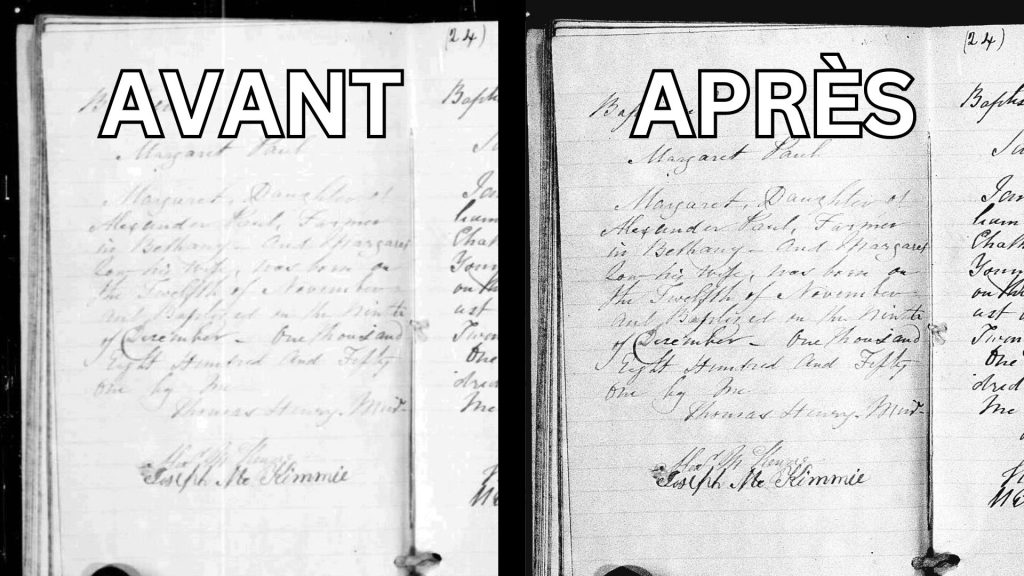

L’impératif de sources fiables : La qualité de vos découvertes dépend directement de la crédibilité de vos sources. Privilégiez toujours les documents originaux ou leurs reproductions de haute qualité provenant d’institutions reconnues (archives nationales, sociétés d’histoire) et de sites spécialisés comme Généalogie Québec, qui s’efforcent de référencer leurs informations.

Soyez prudents face aux informations non sourcées trouvées sur des plateformes collaboratives où la vérification est souvent limitée. Bien que ces sites puissent offrir des pistes, il est crucial de toujours valider ces informations à l’aide de sources primaires ou de compilations fiables comme celles du PRDH.

En utilisant des outils de recherche reconnus et en vous appuyant sur des sources rigoureuses, vous progresserez de manière solide et crédible dans la découverte de vos racines québécoises.

Présentation des principales ressources fiables disponibles

Pour entreprendre votre voyage dans le passé québécois, vous aurez la chance de vous appuyer sur des ressources en ligne riches et fiables. Voici une présentation des outils principaux qui vous accompagneront tout au long de votre recherche :

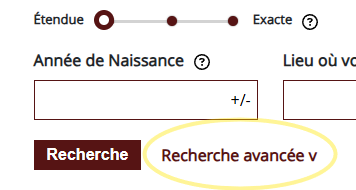

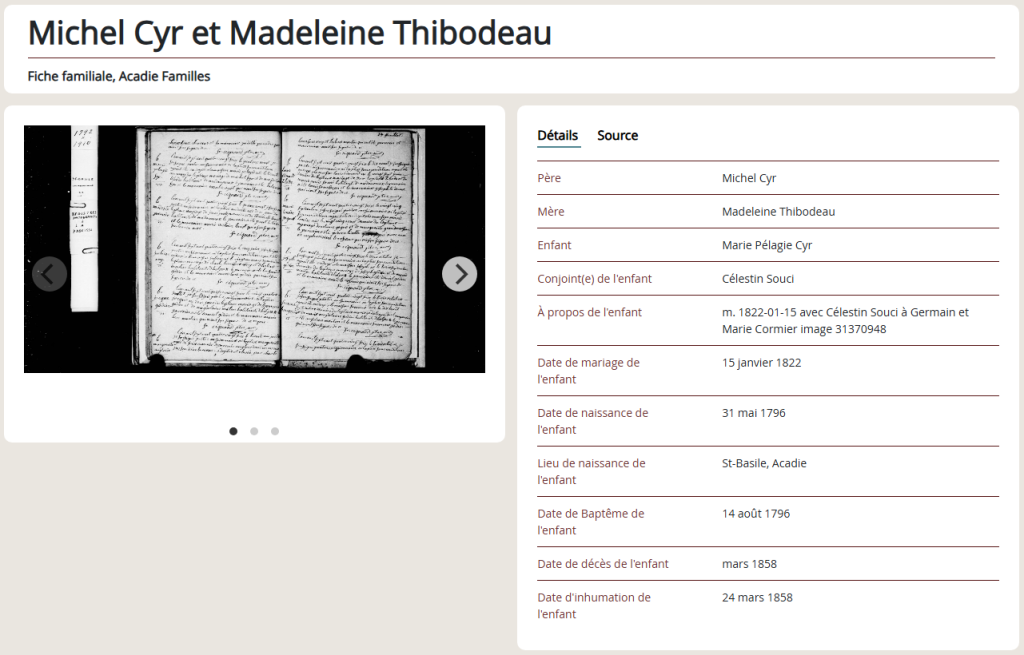

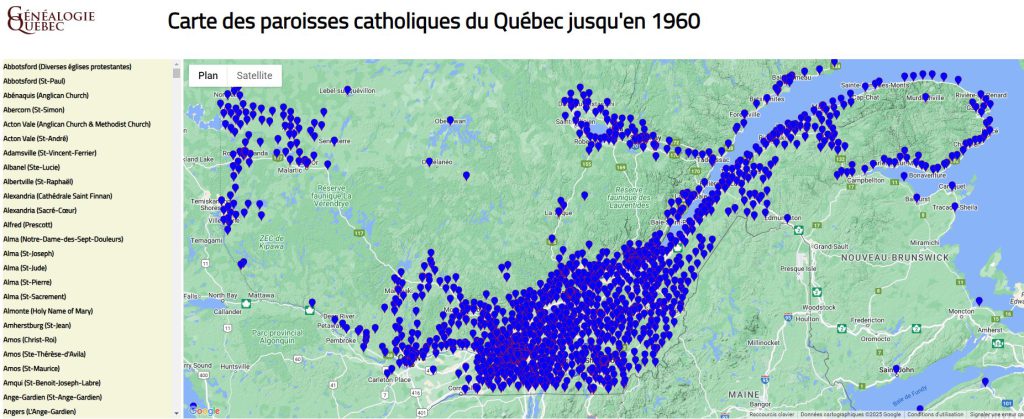

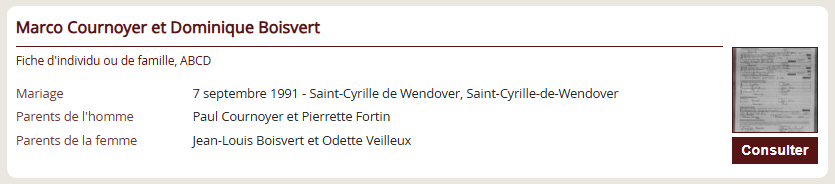

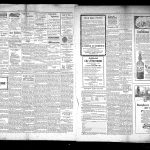

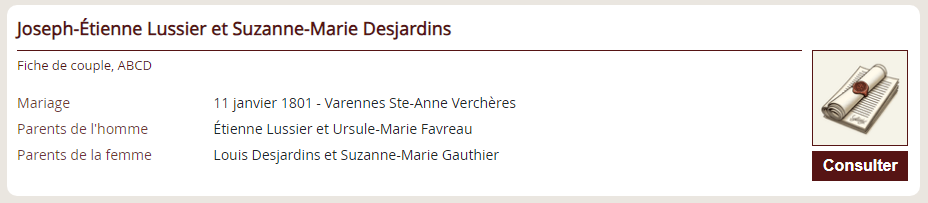

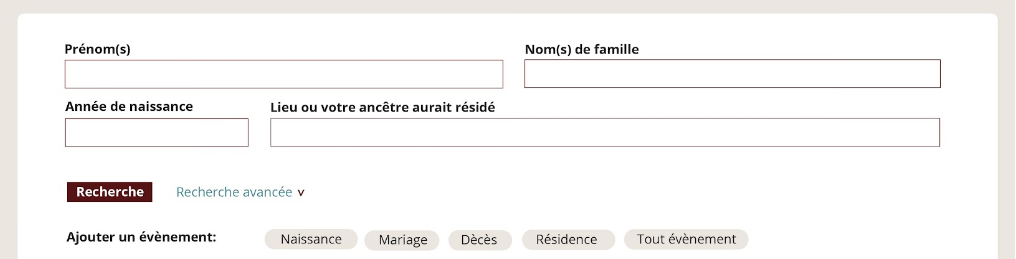

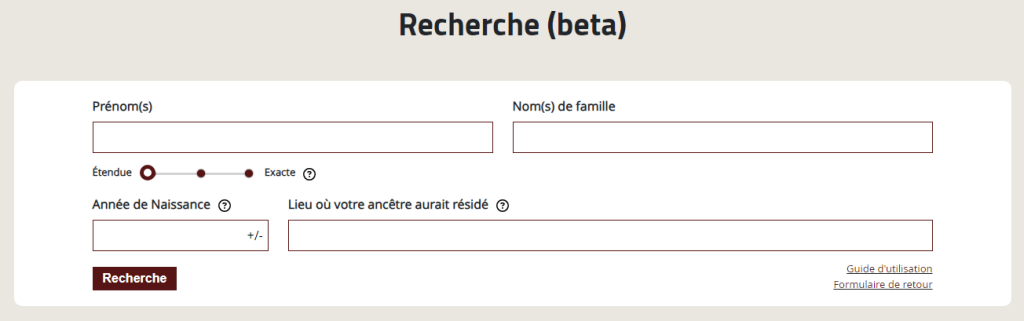

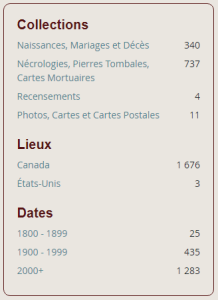

- GenealogieQuebec.com : Ce site est une porte d’entrée essentielle pour la généalogie au Québec. On y trouve une vaste collection de données numérisées, incluant des registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures), des actes notariés, des recensements du Québec et du Canada, ainsi qu’un engin de recherche à la fine pointe de la technologie. C’est une plateforme incontournable dans vos recherches généalogiques au Québec.

- Le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) : Le PRDH est une ressource académique de premier plan pour la généalogie au Québec, en particulier pour la période de la Nouvelle-France et les siècles suivants. Il s’agit d’une base de données rigoureusement constituée avec des liens de filiation validés par des experts, ce qui en fait une source d’une grande fiabilité pour établir des lignées familiales solides.

- PatrimoineQuébec.ca : Créé par Nico Lefrançois, généalogiste associé de l’Institut généalogique Drouin, ce site gratuit constitue une ressource complémentaire essentielle pour la généalogie québécoise. Vous y trouverez notamment « Le Fureteur« , une base de données riche en informations, ainsi qu’une bibliothèque de livres généalogiques. Le site propose également des ressources complémentaires précieuses telles que des cartes anciennes, des informations notariales et des données foncières concernant nos ancêtres, offrant ainsi un contexte historique et géographique à votre recherche.

En plus de ces trois ressources, vous trouverez ci-dessous plusieurs ressources précieuses pour explorer la généalogie au Québec et au Canada:

- BMS2000 (Payant)

Index de baptêmes, mariages et sépultures du Québec. - Fichier Origine (Gratuit)

Répertoire des immigrants français arrivés avant 1865. - Bibliothèque et Archives Canada (Gratuit)

Recensements, dossiers militaires, immigration, naturalisations. - Recensements canadiens – StatCan (Gratuit)

Données de recensements historiques de 1666 à 1921. - BAnQ (Gratuit)

Registres, journaux, notaires, archives diverses du Québec. - Fédération québécoise des sociétés de généalogie (Gratuit)

Répertoire de sociétés régionales avec bases de données spécialisées. - Fédération des associations de familles du Québec (Gratuit)

Accès à des associations de familles possédant des archives privées. - Parchemin (Payant)

Base de données d’actes notariés du Québec (17e au 20e siècle). - FamilySearch (Gratuit)

Registres civils et religieux, arbres généalogiques collaboratifs. - Ancestry (Payant)

Recensements, registres d’état civil, arbres, ADN. - MyHeritage (Payant)

Registres internationaux, arbres d’utilisateurs, tests ADN. - Findmypast (Payant)

- Registres britanniques et quelques collections canadiennes.

Toutes ces ressources vous fourniront une base solide pour commencer et approfondir votre recherche généalogique au Québec.

Maintenant que vous avez une idée de l’importance de la recherche et des sources fiables, la prochaine leçon vous guidera dans les étapes concrètes pour commencer votre propre généalogie. Nous verrons comment collecter les informations familiales, organiser vos données et établir un plan de recherche efficace. Restez avec nous pour la suite de ce tutoriel !