Essayez le moteur de recherche gratuitement à cette adresse!

- À propos du moteur de recherche

- Comment utiliser le moteur de recherche

- Les filtres de recherche

- Les résultats de recherche

- Conseils et astuces de recherche

- FAQ

À propos du moteur de recherche

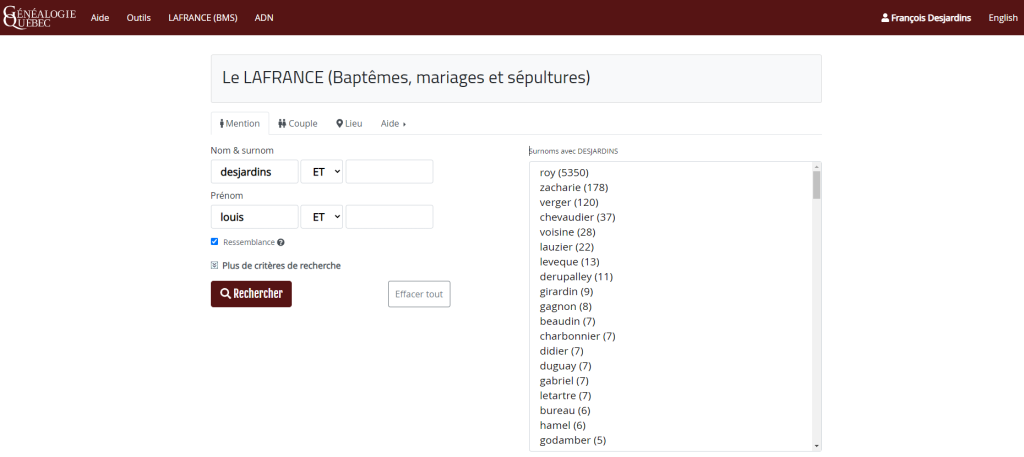

Le moteur de recherche de Généalogie Québec est basé sur une technologie de recherche de fine pointe, et répertorie plus de 65 millions de documents historiques en tout genre.

Collections disponibles sur le moteur de recherche

Vous trouverez un aperçu détaillé des diverses collections de documents historiques disponibles sur le nouveau moteur de recherche à cette adresse.

Fonctionnalités du moteur de recherche

Une recherche globale

L’engin de recherche parcours simultanément l’entièreté des documents indexés du site, soit plus de 65 millions de documents historiques.

Une recherche intelligente

La technologie sur laquelle est basée le moteur de recherche permet d’incorporer une logique avancée dans les différentes fonctions de recherche, ce qui donne beaucoup de flexibilité au niveau des paramètres de recherche.

Date approximative, orthographe alternative ou faute de frappe? Pas de problème pour le moteur de recherche; vous trouverez tout de même ce que vous cherchez.

Des filtres dynamiques

Les résultats de vos recherches peuvent être segmentés grâce à trois catégories de filtres:

- Type de document / Collection source

- Lieu

- Année

Ces filtres vous permettent de raffiner votre recherche directement depuis la page de résultats. Vous avez l’option de limiter les résultats à un type de document ou à une source spécifique, ou encore, à un lieu ou à une période de temps déterminé.

La recherche gratuite

Bien que Généalogie Québec soit un site par abonnement, l’engin de recherche peut aussi être utilisé gratuitement de manière limitée. Pour se faire, vous n’avez qu’à vous rendre sur celui-ci et lancer votre recherche.

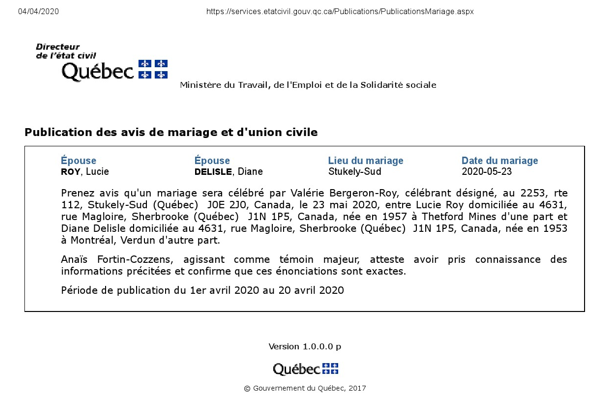

Lorsque vous effectuez une recherche sans être abonné au site, vous aurez accès aux mêmes résultats que les membres, mais ceux-ci seront caviardés.

La version gratuite du résultat vous donne le nom du ou des sujets, une partie de l’information contenue dans l’index, et un aperçu du document original.

Les prochains développements du moteur de recherche

La prochaine étape du développement du moteur est l’ajout d’individus à la recherche. Vous pourrez ainsi ajouter un père, une mère ou un conjoint à celle-ci. Nous espérons lancer cette fonctionnalité d’ici la fin de 2025.

Comment utiliser le moteur de recherche

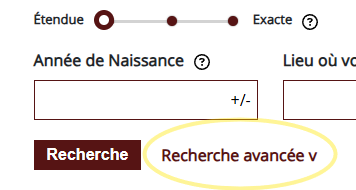

Le moteur de recherche est divisé en deux sections qui fonctionnent indépendamment, avec leurs propres particularités : la Recherche de base et la Recherche avancée. Par défaut, la Recherche de base est activée. La recherche avancée peut être activée en cliquant sur le bouton Recherche avancée.

Recherche de base

La Recherche de base, avec ses 4 champs, fonctionne sur un principe simple : vous recherchez un individu spécifique, et le moteur de recherche vous fournit tous les documents du site où cet individu est mentionné. Les résultats sont ordonnés selon la probabilité que le document en question porte bel et bien sur l’individu recherché.

Plus l’information contenue dans un document correspond à vos paramètres de recherche, plus ce document apparaitra tôt dans la liste de résultats.

Prénom(s) et nom(s)

C’est dans ces champs que vous entrez le nom de la personne recherchée. Cette personne peut avoir n’importe quel rôle dans le document (sujet, parent, conjoint.e, ou simplement y être nommée) , mais les documents où la personne a le rôle de sujet sont priorisés.

Les accents, les majuscules et les traits d’union peuvent être utilisés ou non dans vos recherches sans avoir d’impact sur les résultats obtenus.

Vous pouvez aussi entrer plusieurs prénoms et noms de famille pour un même individu; le moteur priorisera les actes où un maximum de ces noms se trouvent, mais vous obtiendrez aussi les actes ou l’individu n’est nommé que par l’un ou l’autre de ces noms.

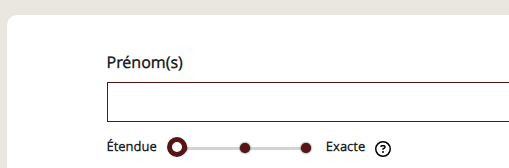

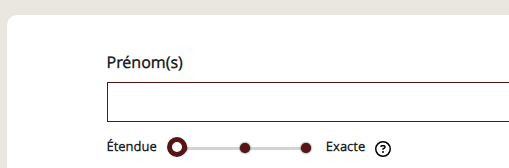

Ajuster l’étendue de la recherche

Sous le prénom et le nom, vous avez l’option d’ajuster l’étendue de votre recherche, soit le niveau de différence entre le nom que vous avez entré dans votre recherche, et le nom se trouvant dans le document correspondant.

Il y a trois niveaux à cette option:

- La recherche exacte

- La recherche similaire

- La recherche étendue

Les différents niveaux de recherche sont expliqués à cette adresse.

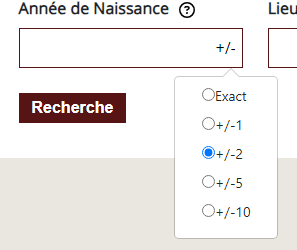

Année de naissance

Dans la case année de naissance, il est important d’entrer l’année de naissance approximative ou exacte de la personne recherchée, et non l’année de mariage ou de décès. Le moteur effectue un calcul basé sur l’année de naissance afin de vous montrer des résultats pertinents à votre recherche. Si vous entrez une autre date que celle de naissance, de nombreux actes pertinents seront exclus des résultats de votre recherche.

Lieu où votre ancêtre aurait résidé

Le lieu est utilisé afin d’ordonner et de prioriser les résultats de votre recherche. Par exemple, si deux documents contiennent le nom entré mais qu’un seul contient le lieu recherché, c’est le document contenant aussi le lieu recherché qui apparaîtra en premier dans les résultats de votre recherche.

Vous pouvez utiliser la case Lieu librement, en y entrant un quartier, une ville, une région, une paroisse, ou même un pays.

Veuillez noter qu’une correspondance entre le lieu recherché et le lieu nommé dans le document n’est pas nécessaire pour que le document apparaisse dans les résultats de votre recherche. Le lieu n’est utilisé que pour prioriser les résultats, et non pour les exclure.

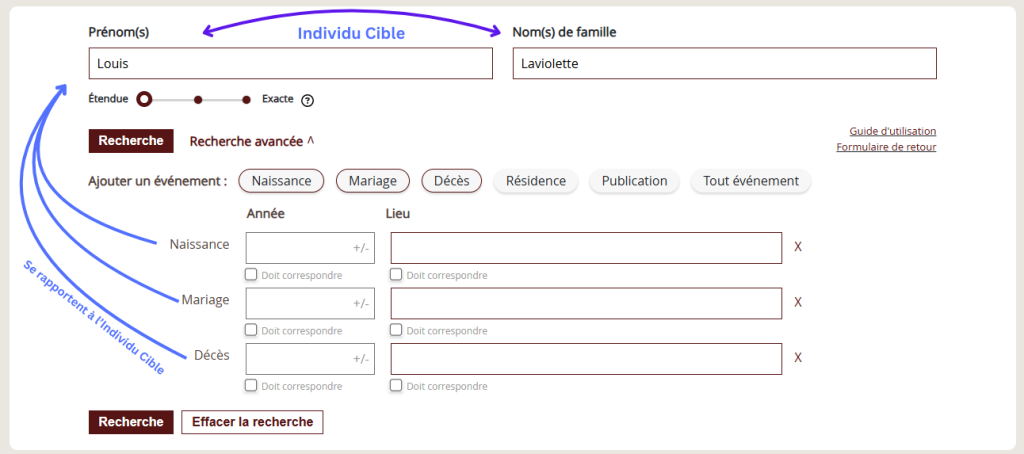

Recherche avancée

La Recherche avancée vous permet de préciser votre recherche à l’aide de paramètres supplémentaires. Celle-ci se décline en deux volets: l’ajout d’évènements et l’ajout d’individus (à venir).

La Recherche avancée utilise le concept d’Individu Cible.

L’Individu Cible est la personne au centre de la recherche; c’est celle dont le nom est inscrit dans les cases Prénoms et Noms. Tous les paramètres ajoutés à la recherche se rapportent à l’Individu Cible, qu’il s’agisse d’un évènement ou d’un individu ajouté.

De plus, l’Individu Cible ne peut avoir que le rôle de sujet dans le document (Ex: Le défunt dans une sépulture, les époux dans un mariage, etc.). Pour rechercher un individu dans un autre rôle (parents, ex-conjoint(e), etc.), vous pouvez utiliser la Recherche de base.

Lorsque l’ajout d’individus à la recherche sera disponible, vous pourrez aussi vous en servir afin de chercher pour les individus avec des rôles secondaires dans le document.

Prénom(s) et nom(s)

C’est dans ces champs que vous entrez le nom de la personne recherchée.

Les accents, les majuscules et les traits d’union peuvent être utilisés ou non dans vos recherches sans avoir d’impact sur les résultats obtenus.

Vous pouvez aussi entrer plusieurs prénoms et noms de famille pour un même individu; le moteur priorisera les actes où un maximum de ces noms se trouvent, mais vous obtiendrez aussi les actes ou l’individu n’est nommé que par l’un ou l’autre de ces noms.

Ajuster l’étendue de la recherche

Sous le prénom et le nom, vous avez l’option d’ajuster l’étendue de votre recherche, soit le niveau de différence entre le nom que vous avez entré dans votre recherche, et le nom se trouvant dans le document correspondant.

Il y a trois niveaux à cette option:

- La recherche exacte

- La recherche similaire

- La recherche étendue

Les différents niveaux de recherche sont expliqués à cette adresse.

Ajouter un évènement à la recherche

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter la date et/ou le lieu d’évènements se rapportant à l’individu ou au document recherché.

Évènements disponibles

Naissance : Permet d’ajouter l’année et le lieu de naissance ou de baptême de la personne recherchée.

Mariage : Permet d’ajouter une année et un lieu de mariage pour la personne recherchée.

Décès : Permet d’ajouter l’année et le lieu de décès ou de sépulture de la personne recherchée.

Résidence : Permet d’ajouter une année et un lieu de résidence pour la personne recherchée.

Publication : Permet d’ajouter une année et un lieu de publication qui priorise les documents publiés à cette date et/ou dans ce lieu.

Tout évènement : Permet de rechercher une année et/ou un lieu présent dans un document, peu importe à quel évènement ce lieu ou cette date est associé. L’année et le lieu entré n’ont pas besoin d’appartenir au même évènement.

Utilisation des évènements dans la recherche

Lorsque vous ajoutez une année ou un lieu d’évènement dans vos paramètres de recherche, le moteur s’en sert afin d’ordonner les résultats selon leur pertinence . Plus un document correspond aux paramètres de recherche entrés, plus haut il apparaitra dans la liste de résultats.

Vous pouvez ajouter autant de paramètres que souhaités à votre recherche; le moteur s’en servira pour évaluer la pertinence des documents, mais ne requiert pas que les paramètres entrés soient nécessairement présents dans ceux-ci pour les inclure dans les résultats de recherche.

Cependant, vous pouvez forcer la présence d’un paramètre en utilisant la case « Doit correspondre ». Lorsque cette case est cochée, seuls les documents dans lesquels cette information est explicitement mentionnée apparaîtront dans les résultats de votre recherche.

Prenons la recherche suivante comme exemple :

Voici comment les paramètres entrés dans la recherche ci-dessus sont utilisés afin de sélectionner et d’ordonner les résultats:

- Le nom doit correspondre à Joseph Tremblay, selon les paramètres de l’étendue de recherche sélectionnée pour votre recherche. Mieux le nom correspond, plus le document est priorisé.

- Si l’année de naissance de Joseph Tremblay est 1922 dans le document, celui-ci reçoit une grosse priorisation dans l’ordre des résultats.

- Si le lieu de naissance de Joseph Tremblay est Montréal dans le document, celui-ci reçoit une grosse priorisation dans l’ordre des résultats.

- Si l’année de mariage de Joseph Tremblay est 1945 dans le document, celui-ci reçoit une grosse priorisation dans l’ordre des résultats, ET, puisque la case « Doit correspondre » est cochée, tout document ne donnant pas explicitement une année de mariage correspondant à 1945 se voit exclu des résultats, même si les autres paramètres de recherche correspondent.

Ajouter un individu à la recherche (À venir)

En cours de développement.

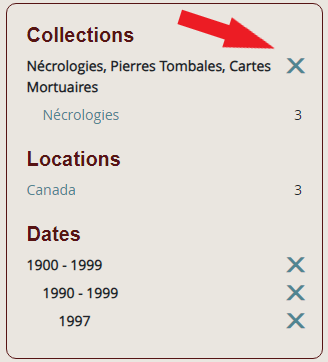

Les filtres de recherche

Le nouveau moteur de recherche vous offre des filtres vous permettant de raffiner les résultats de votre recherche. Lorsque vous activez un filtre, les documents ne correspondant pas à celui-ci sont retirés de la liste de résultats.

De ce fait, lorsque vous utilisez un filtre, vous affichez un sous-ensemble des résultats initiaux de votre recherche. Un résultat qui n’était pas présent dans votre recherche initiale ne peut apparaître suite à l’utilisation d’un filtre.

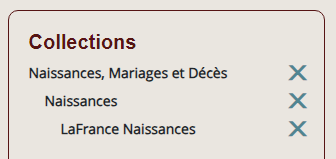

Filtrer par collection / type de document

Ce filtre vous permet de n’afficher que les résultats correspondant à un type spécifique de document. Il vous permet aussi de sélectionner la collection source des documents affichés.

Le filtre fonctionne généralement avec trois niveaux.

- La catégorie de documents, qui englobe plusieurs types de documents spécifiques

Ex: Naissances, Mariages et Décès - Le type de document, qui se veut spécifique à un type de document précis

Ex: Naissances - La collection source, soit la base de données dans laquelle se trouve le document

Ex: LaFrance Naissances

Filtrer par lieu

Ce filtre vous permet de retirer des résultats de votre recherche tout document ne correspondant pas avec un lieu spécifique.

Lorsqu’une recherche est effectuée, tous les lieux mentionnés dans les résultats de la recherche sont répertoriés et hiérarchisés sous le filtre « Lieu ». Lorsque vous sélectionnez un des filtres sous « Lieu », vous excluez des résultats tous les documents qui ne contiennent pas ce lieu.

La hiérarchie est la suivante:

- Pays

- Province / État

- Région

- Ville / Paroisse / Autres entités géographiques

- Région

- Province / État

Il arrive parfois qu’un acte contienne une information de province et de ville, mais pas de région. Dans ce cas, le document se trouvera sous la catégorie « Autre » dans la liste des régions:

- Pays

- Province / État

- Autre

- Ville / Paroisse / Autres entités géographiques

- Autre

- Province / État

Veuillez noter qu’en raison du nombre très élevé de documents et de sources dans nos bases de données, les lieux ne sont pas uniformisés. Il est donc possible qu’un lieu se répète plusieurs fois dans les filtres, sous différentes variations. Par exemple, un acte ou le lieu est répertorié comme « Ville de Québec » ne sera pas classé sous le même filtre qu’un acte dont le lieu est répertorié comme « Québec ».

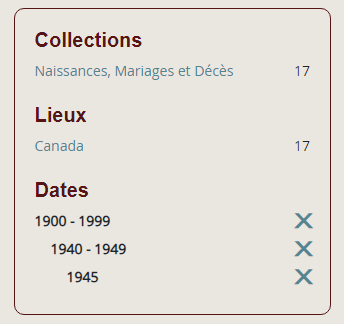

Filtrer par date

Ce filtre vous permet de sélectionner les documents dans lesquels une année spécifique apparait.

Lors de votre recherche initiale, vous êtes invité à entrer l’année de naissance de la personne recherchée. Le filtre de dates, lui, ne se base pas sur l’année de naissance nécessairement. Il considère plutôt toutes les dates mentionnées dans le document.

Par exemple, si vous appliquez le filtre de date « 1945 » à votre recherche, tous les documents contenant l’année 1945 seront affichés, qu’il s’agisse d’une année de naissance, de mariage, de décès ou de résidence.

De ce fait, un document contenant plus d’une date apparaitra sous plusieurs filtres différents.

Les résultats de recherche

Les résultats de recherche sur le nouveau moteur sont ordonnés et présentés selon un système de score. Lorsque vous effectuez une recherche, le moteur parcours tous les documents de nos bases de données, puis vous présente les évènements qui correspondent à vos paramètres de recherche. Plus un document correspond, plus tôt il apparaitra dans la liste de résultats.

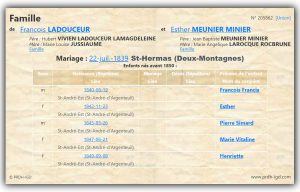

Résultats – Aperçus

Les résultats vous sont d’abord présentés sous forme d’aperçus.

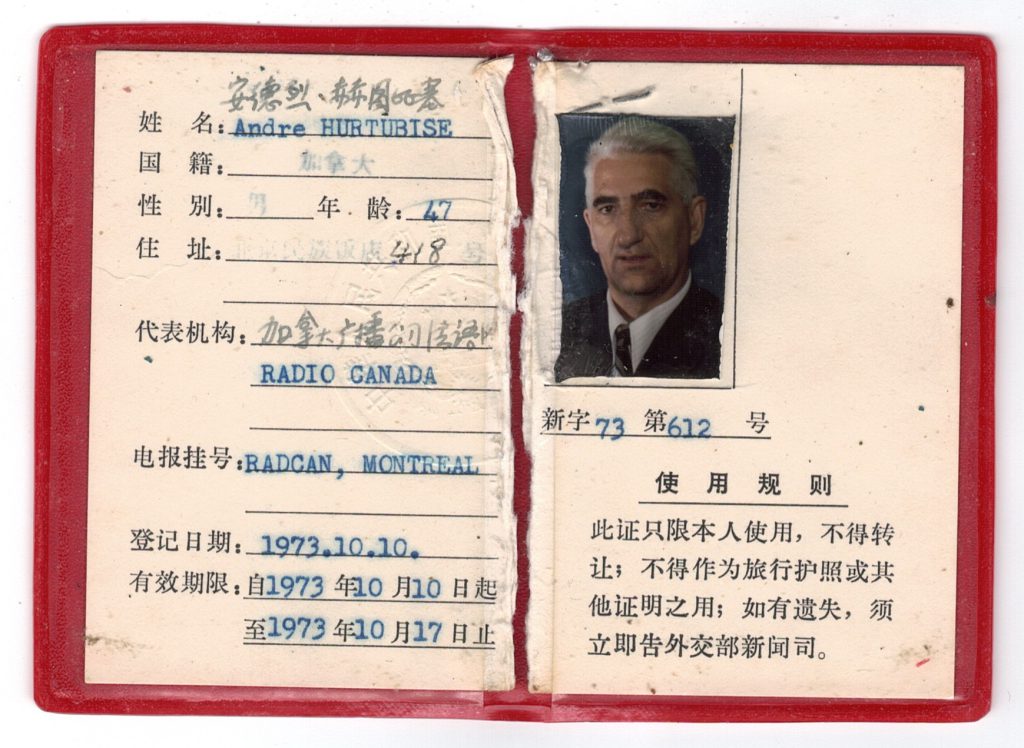

Cet aperçu contient le nom du ou des sujet(s) en titre. Sous celui-ci sont mentionnés le type de document ainsi que la collection source.

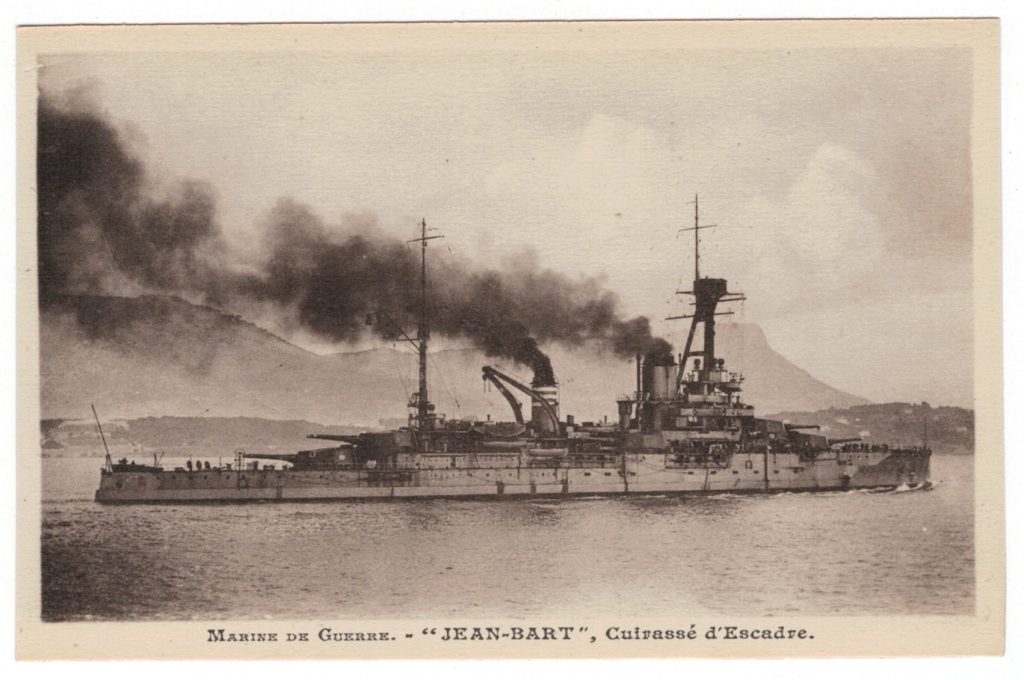

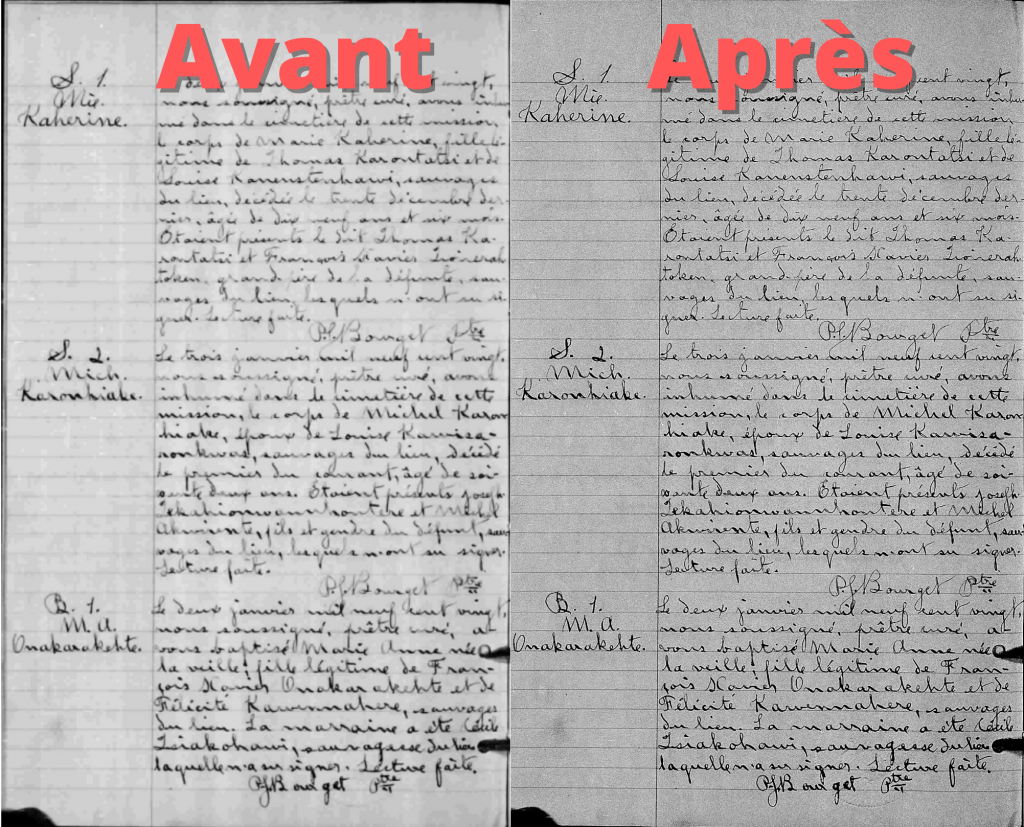

Un extrait de l’information contenue dans le document vous est ensuite présenté. Le contenu de cet aperçu varie selon le type de document. À droite de cet aperçu, une miniature du document original est affichée.

Pour consulter l’information complète ainsi que le document original (lorsque celui est disponible), vous devez cliquer sur la miniature ou sur le bouton « Consulter ».

Tout en bas à gauche, une note vous informe de la dernière fois que vous avez consulté ce document.

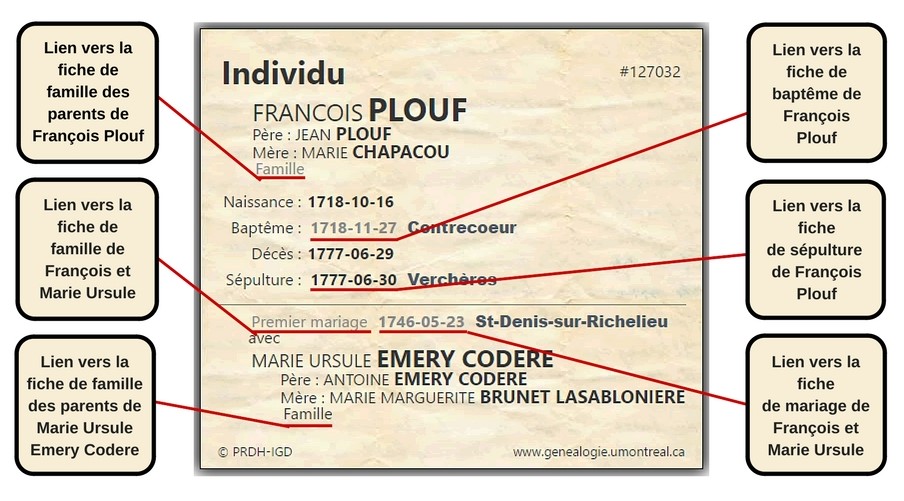

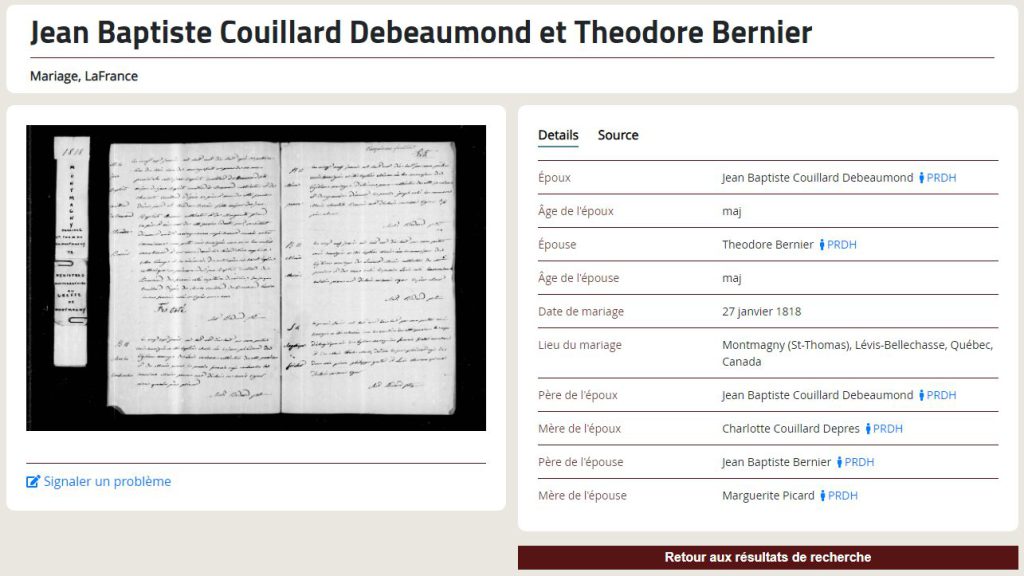

Résultats – Page de détails

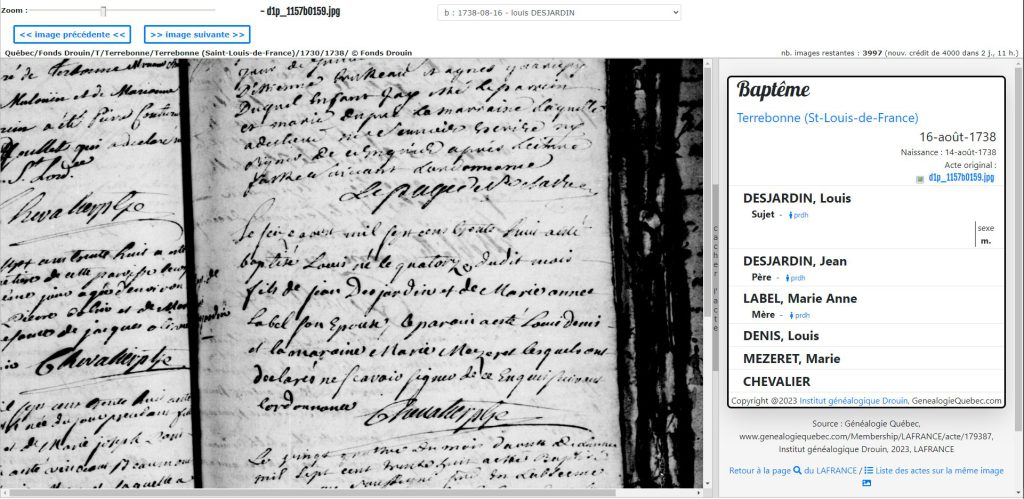

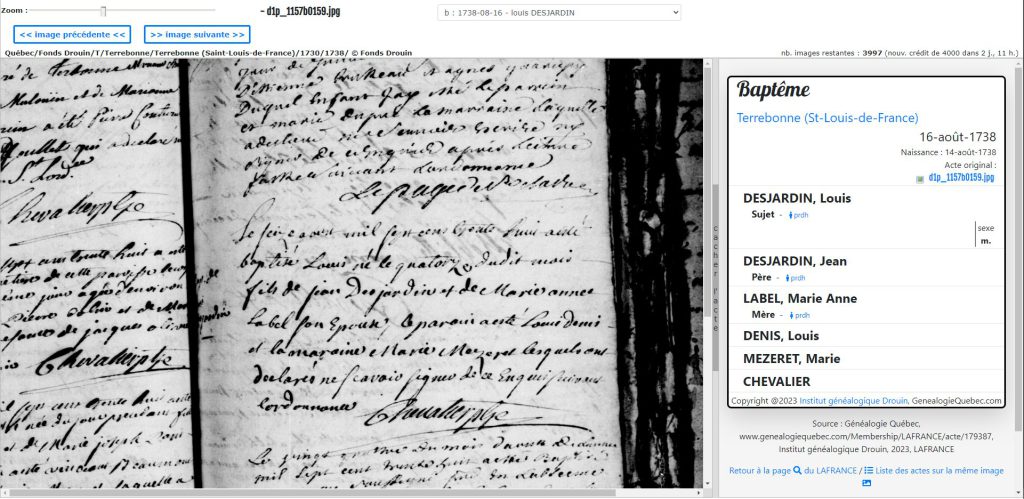

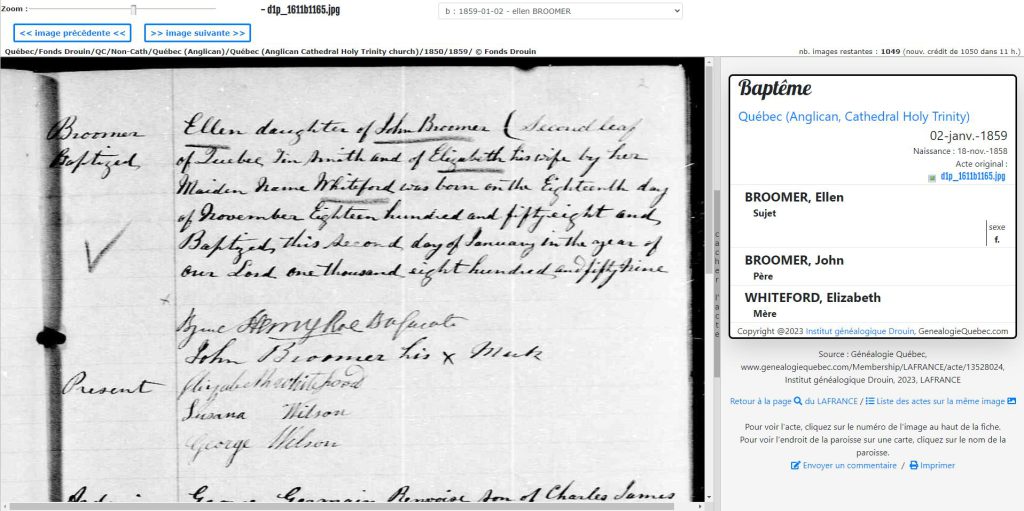

Après avoir cliqué sur la miniature ou le bouton « Consulter », vous êtes redirigé vers la page de détails.

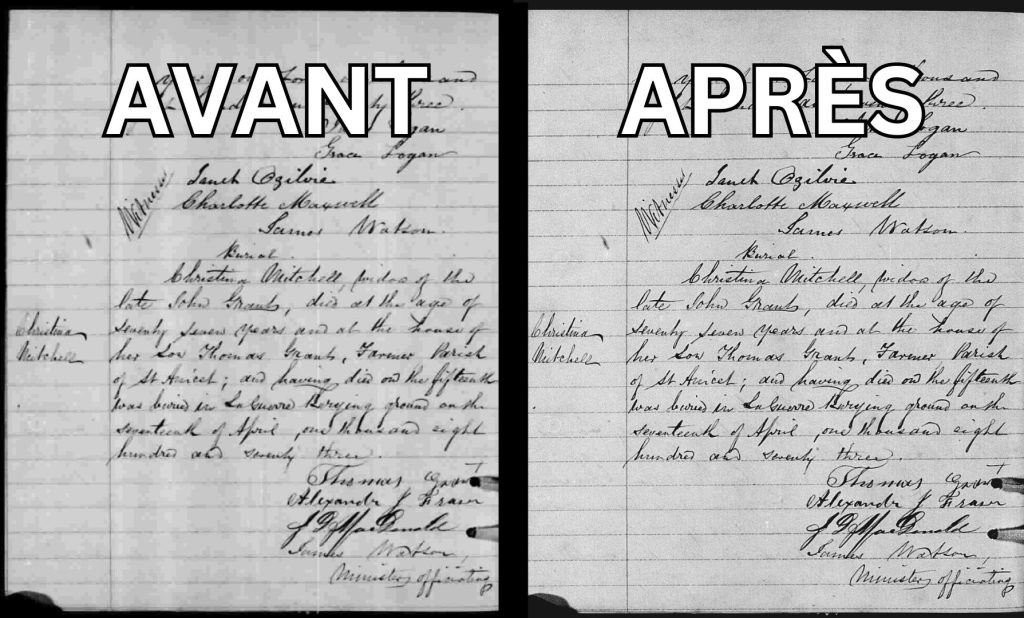

Document original

Lorsque disponible, le document original est affiché sur la gauche. Cliquez sur celui afin de le consulter en pleine taille.

Onglet Détails

C’est sous cet onglet que vous trouverez l’entiereté de l’information disponible pour cet évènement.

Onglet Source

Cet onglet contient trois rubriques.

- Information: Contient de l’information à propos de la collection depuis laquelle provient le document.

- Source d’origine: Indique d’ou provient le document originalement

- Citation: La source à inclure lorsque vous partagez ce document hors de notre site. Vous pouvez la copier-coller telle quelle.

Retour aux résultats de recherche

Cliquer sur ce bouton vous ramène aux résultats de votre recherche. Veuillez noter que le bouton ne fonctionne pas si vous avez ouvert la page de détails dans un nouvel onglet, ou si vous êtes arrivé sur la page de détail via un lien direct plutôt que via la page de résultats.

Conseils et astuces de recherche

Priorisation des sources en cas d’information contradictoire

Le nouveau moteur de recherche de Généalogie Québec a l’avantage de parcourir toutes les bases de données du site. Ce faisant, il arrive que des évènements soient répertoriés dans plusieurs bases de données, ou même plusieurs fois dans la même base de données. C’est généralement un avantage, puisqu’il n’est pas rare qu’une source contienne des informations qui ne sont pas présentes dans les autres. Cependant, qu’en est-il des cas ou deux sources se contredisent?

En premier lieu, vérifiez si une source est accompagnée d’un document original. Si c’est le cas, il faut en tout temps la prioriser, et s’assurer d’aller vérifier l’information dans le document original.

Si le document original n’est pas disponible, vous pouvez prioriser selon la source d’origine. Dans le cas des actes de naissance, mariage et décès, les sources à prioriser sont le LaFrance en premier lieu, puis le NBMDS, car ce sont des bases de données contenant des retranscriptions de documents originaux.

Les fiches des bases de données ABCD, quant à elles, sont des agrégations d’informations et de sources diverses, mais ne sont pas des retranscriptions directes d’actes originaux. De ce fait, en cas de contradiction, vous devez donner la préséance aux actes du LaFrance et du NBMDS.

Trouver le document original associé à une naissance, un mariage ou un décès

Plusieurs des sources répertoriées dans le nouveau moteur de recherche contiennent des évènements tirés des registres paroissiaux, mais sans offrir un lien direct vers le document source.

Cependant, votre abonnement à Généalogie Québec vous donne accès aux Registres du Fonds Drouin, qui contiennent tous les registres paroissiaux du Québec de 1621 aux années 1940 ainsi que de nombreux registres paroissiaux provenant de l’Ontario, de l’Acadie et du nord-est des États-Unis.

Il est donc souvent possible de retrouver le document source associé à un acte BMS via les Registres du Fonds Drouin.

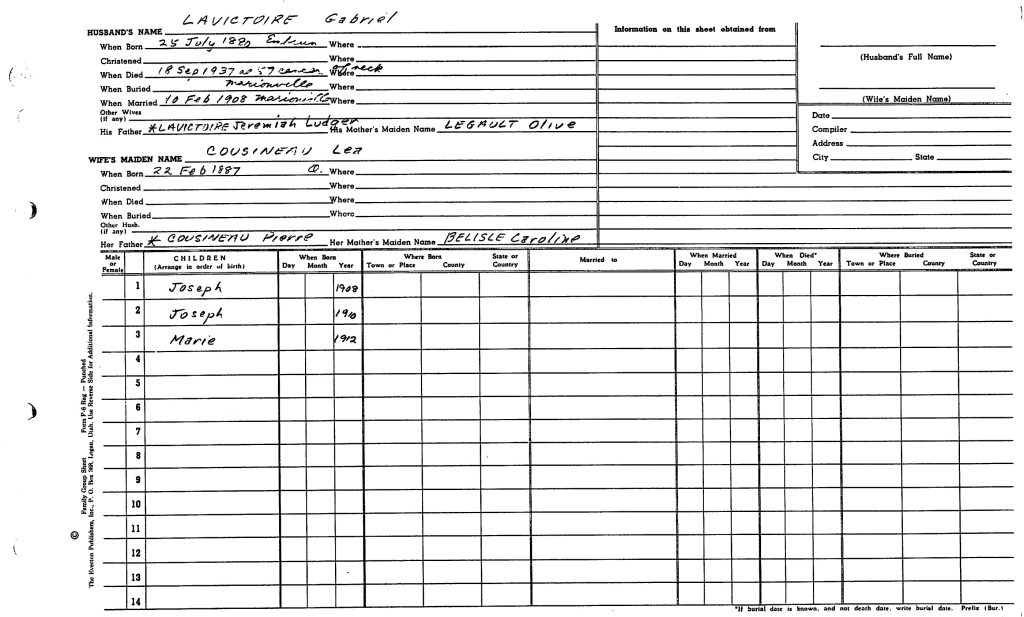

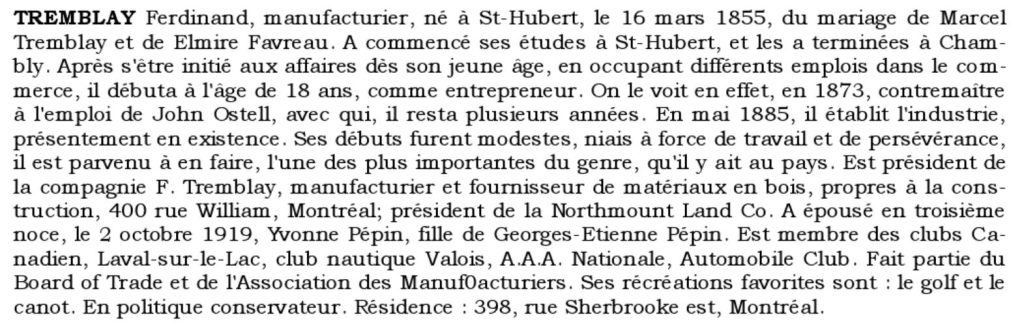

Prenons comme exemple cette naissance provenant de la collection NBMDS.

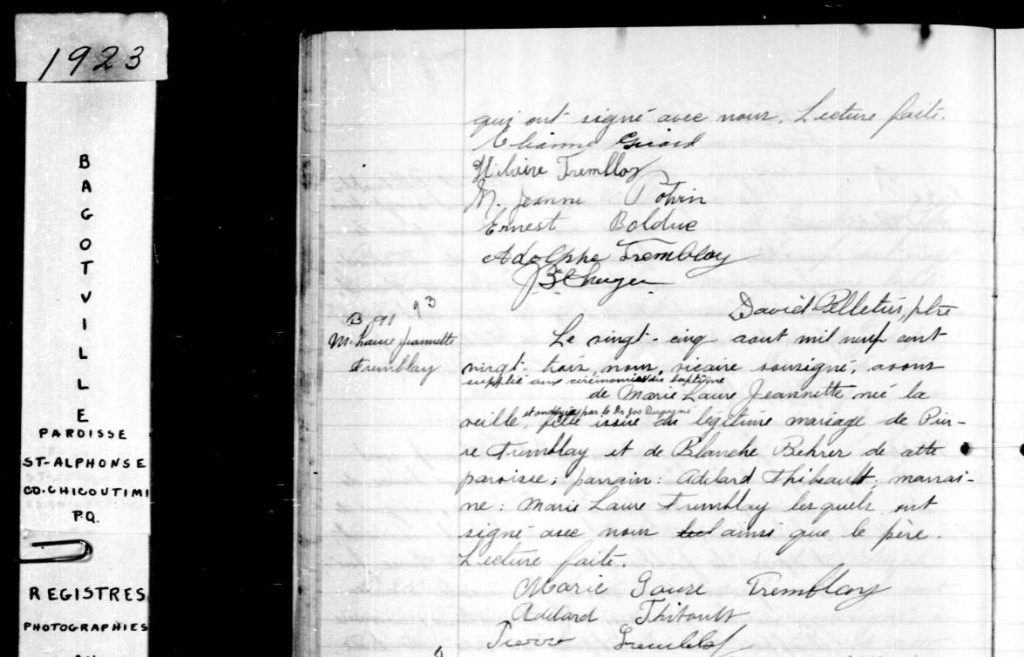

Marie Laure Jeannette Tremblay est dite née à Bagotville et baptisée dans la paroisse St-Alphonse-de-Liguori en 1923. Nous irons donc consulter le registre de cette paroisse à l’année 1923.

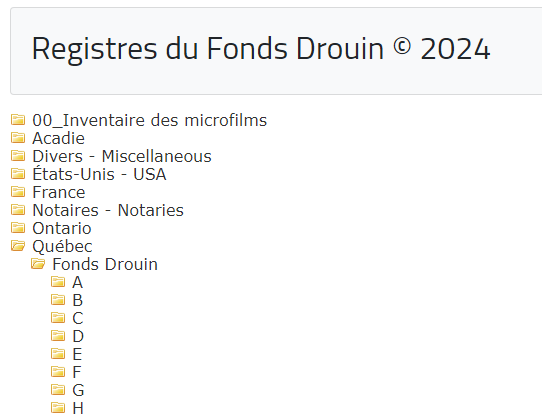

En premier lieu, rendons-nous dans les Registres du Fonds Drouin.

Une fois dans le Fonds Drouin, vous constaterez que les différents registres sont classés en arborescence. Étant donné que l’acte qui nous intéresse a été enregistré au Québec, c’est ce dossier que nous ouvrons. Les registres qui nous intéressent se trouvent ensuite sous le dossier Fonds Drouin. Il faut maintenant y trouver la paroisse recherchée.

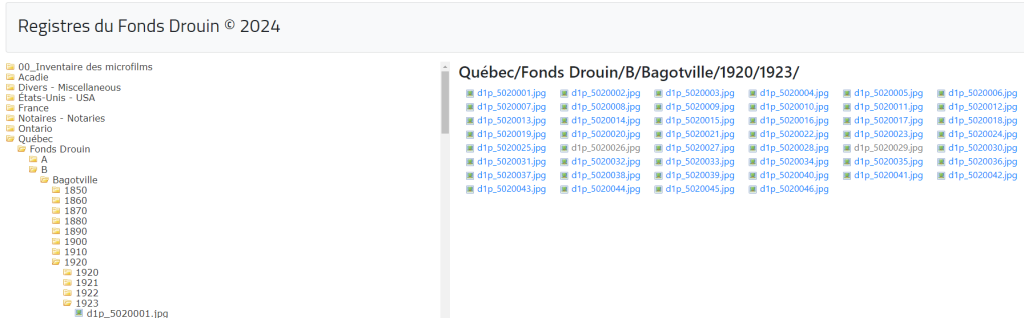

Certaines paroisses sont enregistrées sous le nom de la ville ou de la région qu’elles desservent, alors que d’autres le sont selon le nom même de la paroisse. Dans le cas de la paroisse St-Alphonse-de-Liguori, elle se trouve sous le dossier Bagotville.

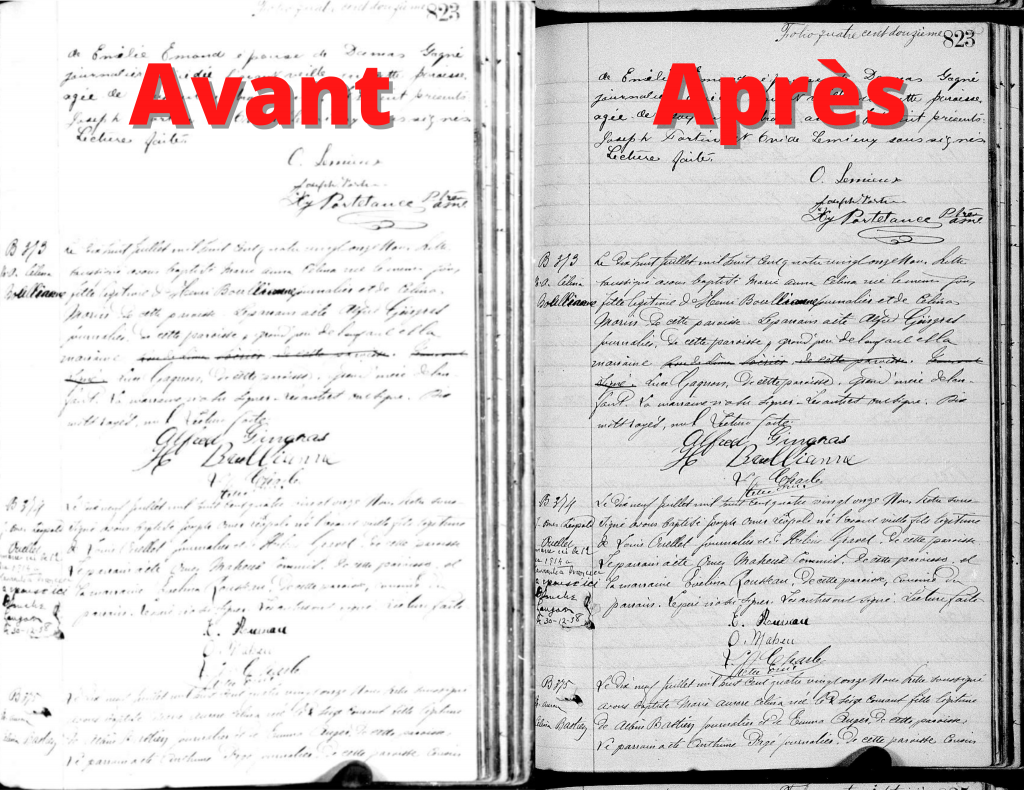

Une fois ce dossier ouvert, il s’agit de naviguer jusqu’à l’année recherchée afin d’atteindre la liste des images contenues dans le registre pour cette année. Il est important de savoir que dans la plupart des cas, les images sont classées en ordre chronologique.

La première image de ce dossier contiendra donc les premiers actes enregistrés lors de cette année, soit les actes du début du mois de janvier, alors que les actes de fin décembre se trouveront parmi les dernières images.

Comme la naissance de Marie Laure a eu lieu en août, on peut déduire que l’acte se trouvera vers le milieu de la série d’images.

Après avoir parcouru quelques images, nous trouvons le baptême recherché.

Utiliser les filtres de date pour trouver un évènement spécifique

La recherche de base, avec son champ « année de naissance », vous permet de capturer tous les documents portant sur la personne que vous recherchez.

Cependant, si vous êtes à la recherche d’un document particulier, spécifiquement un mariage ou un décès, il peut être plus difficile de le trouver au sein des nombreux résultats obtenus.

La recherche avancée, que nous espérons mettre en ligne dans les mois à venir, viendra palier à ce problème. Mais pour le moment, vous pouvez faire appel aux filtres de dates afin de retrouvez des évènements spécifiques dont vous connaissez la date.

Comment fonctionnent les filtres de dates

Lorsque vous sélectionnez une date ou une plage de date, le moteur de recherche exclu des résultats tous les documents qui ne contiennent pas la ou les dates que vous avez sélectionnées.

Si vous sélectionnez le filtre 1945, seuls les actes contenant expressément l’année 1945 resteront affichés dans les résultats de votre recherche, qu’il s’agisse de l’année de naissance, mariage, décès, résidence ou publication.

Ainsi, si vous savez qu’un de vos ancêtres s’est marié en 1945 et souhaitez retrouver son acte de mariage, commencez par effectuer une recherche avec le nom de l’ancêtre. Vous pouvez inclure une date de naissance si désiré, mais ce n’est pas obligatoire.

Vous obtiendrez alors une liste de tous les documents où cet individu est mentionné sur le site. En activant le filtre de date 1945, vous vous retrouverez avec une liste de tous les documents ou l’individu est mentionné ET dans lesquels l’année 1945 apparaît, ce qui devrait vous permettre de retrouver le mariage aisément.

FAQ

Qu’en est-il des anciens outils de recherche?

Les anciens outils de recherche de Généalogie Québec resteront disponibles à nos membres, et ce sur le long terme. Cependant, hors le LaFrance, ils ne seront plus mis à jour une fois le nouveau moteur disponible au grand public.

Certains résultats de ma recherche ne correspondent pas aux informations que j’ai entrées

Le prénom et/ou le nom ne correspondent pas

Par défaut, le moteur de recherche permet une certaine variation dans l’orthographe des noms recherchés. Éventuellement, le dictionnaire de noms du LaFrance sera intégré au système, ce qui signifie que certains noms pourront être associés malgré une prononciation ou une orthographe plutôt différente.

Une option (recherche exacte) vous permet de limiter les résultats de votre recherche à des correspondances exactes avec les noms entrés.

Cependant, veuillez noter que la recherche exacte n’empêche pas l’affichage de résultats dans lesquels un seul des prénoms ou noms de famille recherchés est répertorié. Par exemple, une recherche pour « Jean-Sébastien Roy » produira aussi des résultats avec « Sébastien Roy », et ce même avec la recherche exacte activée.

L’année ne correspond pas

Dans la Recherche de base, vous êtes invité à entrer la date de naissance approximative de l’ancêtre recherché. Or, la majorité des documents du site ne contiennent pas de date de naissance. Nous utilisons plutôt la date de naissance entrée dans votre recherche afin d’exclure les actes qui ne sont pas pertinents à celle-ci. Par exemple, il ne serait pas utile de vous montrer un mariage ayant eu lieu en 1734 si vous avez entré 1844 comme date de naissance, et ce même si les noms correspondent.

De ce fait, vous constaterez souvent des résultats qui ne contiennent pas la date que vous avez entrée; ceux-ci ne sont pas là par erreur.

Le lieu ne correspond pas

Dans la Recherche de base, le lieu est utilisé afin de prioriser et d’ordonner les résultats.

Une correspondance entre le lieu recherché et le lieu mentionné dans l’acte n’est pas nécessaire pour qu’un document soit inclus dans les résultats d’une recherche.

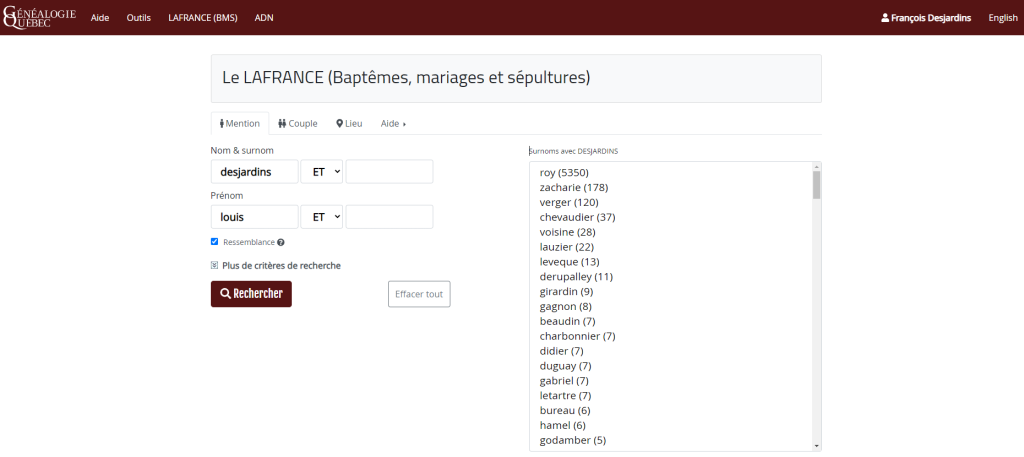

Par exemple, si vous recherchez “François Desjardins” comme prénom et nom, et mettez “Montréal” comme lieu, tous les documents du site ou un individu porte le nom “François Desjardins” et se déroulant à Montréal apparaîtront en premier dans les résultats de la recherche. Cependant, une fois ces résultats épuisés, ce sont des documents portant sur un “François Desjardins”, indépendamment du lieu mentionné dans le document en question, qui seront affichés.