This post is also available in: English

Lorsqu’on s’intéresse à son ascendance et qu’on reconstruit une lignée à travers des recherches généalogiques, on voit aussi se dresser sous nos yeux l’histoire de la transmission d’un, ou de plusieurs, nom(s) de famille. Cela peut nous paraître insignifiant, parce que cette histoire a longtemps été évidente : la question de la transmission du nom de famille ne se posait pas vraiment, puisqu’on donnait systématiquement le nom de famille du père aux enfants (d’où l’appellation « patronyme » d’ailleurs). Pas de réflexion à y avoir.

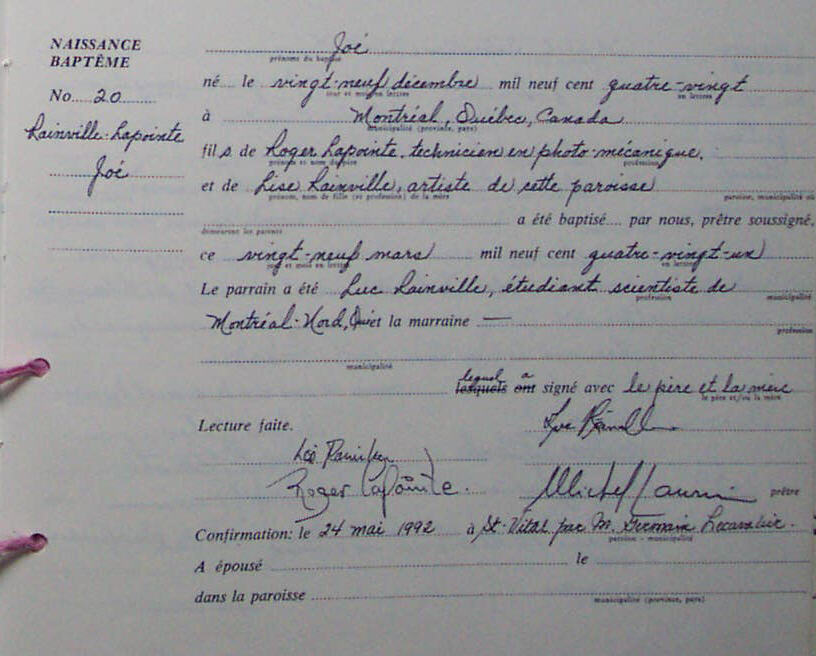

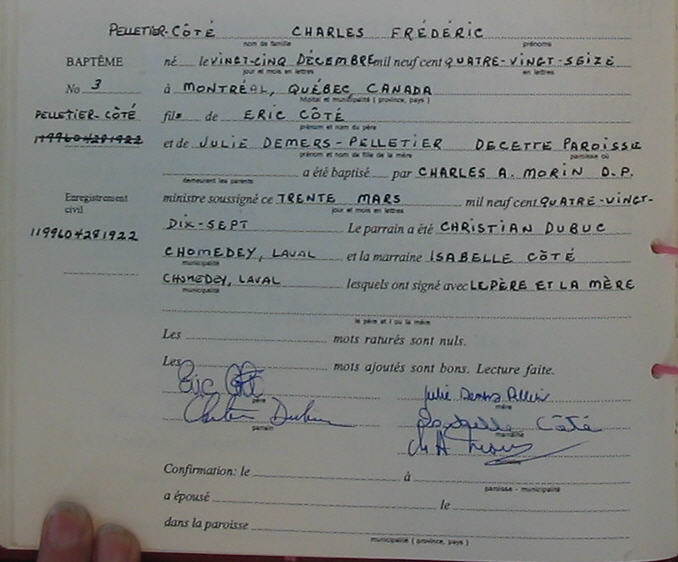

Mais en 1981, la réforme du code civil, et plus précisément du droit de la famille, a permis aux femmes québécoises de donner leur nom de famille à leurs enfants. Soudainement, le choix du nom de famille à transmettre est devenu un enjeu : on pouvait donner un nom de famille, celui du père ou de la mère, ou encore choisir de transmettre les deux. Dans ce contexte, il devient particulièrement intéressant d’observer les façons dont les noms de famille sont passés d’une génération à l’autre. 40 ans plus tard, quels ont été les impacts de la réforme de 1981 ? Quelles relations les Québécoises entretiennent-elles avec leur nom de famille, et pourquoi choisissent-elles (ou pas) de le transmettre ?

Ces questions, Marie-Hélène Frenette-Assad a décidé de les explorer en réalisant le balado Le nom de ma mère (Frenette-Assad, 2020) disponible gratuitement sur la plateforme Ohdio, de Radio-Canada1.

Marie-Hélène Frenette-Assad est réalisatrice de balados, musicienne, consultante et formatrice en audio numérique. Elle a aussi, comme vous l’avez peut-être remarqué, deux noms de famille, celui de son père et celui de sa mère. Toutefois, elle constate que ses amies, les femmes de sa génération, ne transmettent pas souvent leur nom à leurs enfants, et que ce n’est pas non plus un sujet de discussion qu’elles abordent souvent. Et ce n’est pas seulement un constat anecdotique – les statistiques indiquent aussi une diminution de la transmission du nom de famille double au Québec (Frenette-Assad, 2020 : épisode 5).

Dans Le nom de ma mère, Marie-Hélène discute avec sa propre mère des raisons qui l’ont poussée à lui donner un nom de famille de double et elle explore, tout au long du balado, son rapport à son nom de famille. Mais elle fait aussi intervenir des femmes ayant participé à la réforme de 1981, des expertes qui étudient la question, et toute une variété de femmes de sa génération qui ont un rapport différent à leurs noms de famille et qui décident de le donner à leurs enfants, ou pas, pour différentes raisons. Souvent, ce sont des femmes qui elles-même ont un nom de famille double, et qui devraient potentiellement le scinder pour n’en donner qu’un à leurs enfants.

Parce que oui, une génération après la réforme de 1981, il est devenu possible de se retrouver face à un couple de parents qui ont tous les deux un nom de famille double. Ça deviendrait évidemment rapidement ingérable que les deux parents transmettent leurs deux noms de famille et qu’on se retrouve avec des noms de famille quadruples, puis octuples, etc. ! Si on a un nom de famille double et que nous et notre partenaire voulons tous deux transmettre notre nom de famille à nos enfants, nous allons donc devoir faire un choix. Dans le balado, on apprend que les instigatrices de la réforme avaient d’abord pensé que les mères pourraient transmettre le nom de famille de leur mère, et les pères, le nom de famille de leur père. L’idée se rapproche de la proposition de Pierre-Yves Dionne (2004), dont j’ai parlé dans de précédents articles2 – celui-ci suggérait en effet de transmettre aux futures générations de femmes le nom d’une ancêtre commune (la pionnière utérine), afin que le nom de famille des femmes cessent de toujours leur venir d’un homme.

Toutefois, en pratique, ce n’est pas toujours ce qui arrive. On se rend compte que plusieurs facteurs autres que le genre entrent en compte lorsque vient le temps de prendre une décision par rapport à la passation de son nom. Certaines femmes par exemple choisissent de transmettre le nom lié à la famille élargie de laquelle elles se sentent le plus proche, peu importe le genre du parent. Certaines réfléchissent aussi à la présence ou l’absence de d’autres personnes portant le même nom dans la famille et qui l’ont transmis ou pourraient le transmettre à leurs enfants. Elles mentionnent ainsi par exemple vouloir transmettre un de leur nom qui autrement s’éteindrait.

D’autres femmes ne se voient pas choisir entre leurs deux noms – soit parce que pour elles, leur nom est un tout indivisible, ou alors parce qu’elles ne veulent pas faire de peine au parent dont le nom serait « rejeté ». Puisque ce n’est pas une option envisageable pour elles, elles préfèrent alors ne pas donner leur nom du tout !

D’autres encore réfléchissent à l’effet qu’aura le nom sur la vie de leurs enfants : le double nom est parfois vécu comme un obstacle, que ce soit dans certains milieux professionnels où le branding de soi est important, ou encore dans le quotidien parce qu’on devient agacé·e que les gens oublient notre nom complet ou parce qu’un des noms est difficile à prononcer par exemple. Mais le double nom est aussi parfois perçu comme une force, quelque chose qui permet de se démarquer et dont l’unicité fait la beauté, voire qui peut devenir poétique (comme pour la chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin).

Toutefois, malgré tous ces raisonnements qui s’éloignent des préoccupations de genre, l’enjeu reste clairement politique et féministe. Certaines femmes affirment qu’elles « se sont donné la chance d’exister dans le nom de leurs enfants » (Frenette-Assad, 2020 : épisode 2 et 3). Elles le voient comme une façon de reconnaître le rôle des femmes dans la filiation et la passation de l’héritage. D’autres mentionnent l’importance d’honorer les luttes féministes passées en exerçant leur droit de transmettre leur nom à leurs enfants. De mon côté, en écoutant le balado et en entendant à répétition des femmes se demander si leur nom est « trop long », je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux multiples façons dont on demande constamment aux femmes de se faire plus petites. De nombreuses chercheuses et théoriciennes féministes ont notamment documenté la façon dont diverses normes sociales (et l’attitude de certains hommes) poussent les femmes à porter des vêtements contraignants (des corsets aux talons hauts), à ne pas parler trop fort ou trop longtemps, à ne pas prendre trop de place avec leurs corps, etc (Young, 2005 ; Yaguello, 2002). Le manspreading a notamment fait bien du bruit dans les dernières années (Morin, 2017). Pourrait-on ajouter le fait d’avoir un nom de famille « pas trop long » à la liste ?

Il est très intéressant de constater que l’enjeu a aussi une composante intersectionnelle : il se pose en effet différemment par exemple pour les personnes adoptées, qui ont souvent un rapport différent avec leur nom de famille parce qu’il ne reflète pas leur héritage génétique ; ou pour les personnes issues de l’immigration, dont le nom de famille est parfois porteur de préjugés, mais représente aussi un lien important avec le pays d’origine. D’un point de vue plus personnel, j’ai grandi avec une maman monoparentale qui m’a transmis son nom de famille – et seulement son nom de famille. Je le porte fièrement : il représente un peu pour moi la force des femmes qui se retrouvent, par dépit ou par choix, à être la seule figure parentale.

La réalité des couples homosexuels, et en particulier des couples lesbiens, est également particulière et occupe un épisode complet du balado (Frenette-Assad, 2020 : épisode 4). En effet, dans leur cas, la passation du nom de famille ne peut pas « aller de soi » : lorsque les deux parents sont des femmes, on ne peut pas faire l’économie d’une véritable réflexion en invoquant la tradition puisqu’il n’y a de parent masculin qui pourrait transmettre son nom « par défaut ». Bien sûr, la plupart des enjeux dont nous avons déjà discuté s’appliquent dans le cas des couples lesbiens également, mais comme très souvent, l’enfant ne porte le bagage génétique que de l’une de ses deux mères, une préoccupation s’ajoute : celle d’une transmission symbolique d’un héritage qui n’est pas biologique, à travers la transmission du nom.

Si la question des noms de famille double vous intéresse, je vous recommande en tout cas chaudement l’écoute du balado Le nom de ma mère, disponible gratuitement sur la plateforme Ohdio de Radio-Canada.

Audrey Pepin

1 Un merci tout spécial à la documentariste Fanny Germain qui lors d’une discussion sur la matrilinéarité m’a fait découvrir ce balado fort intéressant !

2 Voir la série d’articles « Les femmes, grandes oubliées des arbres généalogiques »

Bibliographie :

Frenette-Assad, Marie-Hélène (2020). Le nom de ma mère. Balado disponible en ligne : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7434/nom-famille-mere-femme-enfant

Dionne, Pierre-Yves (2004). De mère en fille : comment faire ressortir la lignée maternelle de votre arbre généalogique. Sainte-Foy : Éditions MultiMondes ; Montréal : Éditions du Remue-Ménage, 79 p.

Morin, Violaine (2017). « Comment le ‘’manspreading’’ est devenu un objet de lutte féministe » Le Monde [En-Ligne] : https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/07/06/comment-le-manspreading-est-devenu-un-objet-de-lutte-feministe_5156949_4832693.html

Yaguello, Marina. (2002 [1978]). Les mots et les femmes. Paris : Éditions Payot. 257 p.

Young, Iris Marion (2005). On Female Body Experience : « Throwing Like a Girl » and Other Essays. Oxford University Press : 192 p