De plus en plus, on entend parler de modèles familiaux qui sortent de la convention hétérosexuelle et cisgenre1. Le droit des personnes LGBTQ+ de fonder une famille (et l’accès aux différentes méthodes leur permettant d’avoir des enfants) sont en effet tout récents – et l’actualité politique des derniers mois nous démontre que ces droits sont encore précaires. En effet, des groupes, souvent liés à l’extrême-droite, souhaitent remettre en question les droits des personnes queers2, et en particulier des personnes trans (Massoud, 2023 ; Beaulieu-Kratchanov, 2023). Ces groupes disent mener une lutte internationale contre « l’agenda homosexuel » et considèrent l’existence même des personnes queers comme relevant de l’idéologie, comme résultant de la « propagande », voire de l’endoctrinement, et illustrant une « détérioration » de la société (des arguments qui existent aussi, par ailleurs, par rapport à l’homosexualité). Dans ce contexte, il m’a semblé essentiel de m’intéresser à ce que la généalogie pouvait nous apprendre sur ces réalités – et en particulier comment elle pouvait les visibiliser, et aider à déconstruire les narratifs marginalisants.

Retrouver nos ancêtres LGBTQ+

Certain·e·s ont parfois l’impression qu’il y a « de plus en plus de personnes LGBTQ+ ». C’est d’ailleurs un des arguments supposé appuyer l’idée que les identités queers sont le résultat d’un endoctrinement. En réalité, cette impression est créée par le fait que les personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre ont de moins en moins besoin de se cacher – mais il y a toujours eu des personnes queers, et c’est fort probable que ce soit le cas parmi vos ancêtres, et parmi les miens.

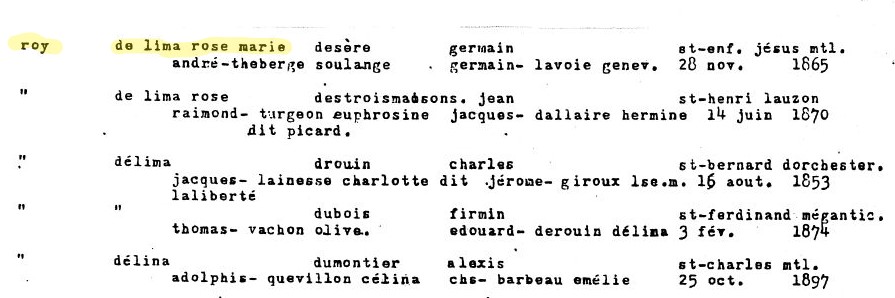

Les identifier peut s’avérer difficile, justement parce qu’iels étaient souvent obligé·e·s de vivre dans le secret. Toutefois, ce n’est pas impossible3. Bien sûr, on peut commencer par s’intéresser à nos ancêtres qui ne se sont pas marié·e·s (ou qui se sont divorcé·e·s, si cela était permis par la loi), qui ont peu ou pas de relation(s) amoureuse(s) connue(s) et qui n’ont pas eu d’enfants. Nos ancêtres LGBTQ+ avaient aussi tendance à choisir des professions où être célibataire n’était pas inhabituel, voire où c’était exigé – on peut penser à l’enseignement, au clergé et aux arts (Leclerc, 2023). Plusieurs sont aussi devenu·e·s entrepreneur·e·s, car de cette façon, si leur identité était découverte, iels ne pouvaient pas se faire renvoyer (MacEntee, s.d). Certaines de ces professions permettaient aussi de se déplacer facilement, et de changer de ville si nécessaire. Ce ne sont évidemment pas des éléments de preuve suffisants, et il a existé des personnes LGBTQ+ qui ne répondaient pas à ces critères, mais ce peut tout de même être de bons premiers indices !

L’idéal est bien sûr d’avoir accès à la correspondance ou aux journaux de nos ancêtres. Ceux-ci peuvent nous permettre de mieux comprendre leur vie, y compris leur identité de genre et leurs attirances sexuelles. Il est aussi possible de trouver des traces de nos ancêtres LGBTQ+ dans les registres judiciaires et dans les journaux de l’époque : en effet, l’homosexualité était illégale au Canada jusqu’en 1969. Ainsi, les personnes homosexuelles pouvaient être poursuivies et on peut trouver des traces de leurs procès dans ce genre de documents4. Si elles étaient dans l’armée et que leur identité a été découverte, il est aussi probable qu’elles aient été expulsées. Si vous utilisez ces sources, n’oubliez pas de vous renseigner sur les termes utilisés à l’époque pour décrire les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, queers et trans – tous ces mots sont somme toute assez récents. De plus, les personnes LGBTQ+ étaient souvent obligées d’utiliser des codes pour éviter de se faire repérer, ce qui les aurait mis en danger.

Toutefois, en l’absence de ces preuves quasi indiscutables, on peut se référer à des indices supplémentaires. On peut ainsi commencer par s’intéresser à l’endroit où la personne habitait. Était-ce dans un quartier gay ? Y avait-il des endroits, des clubs privés par exemple, qui servaient d’espace sécuritaire pour la communauté LGBTQ+ à cette époque ? Ont-ils laissé des traces des personnes qui les fréquentaient ? Si notre ancêtre n’habitait pas seul·e, qui vivait avec lui ou elle ? Dans les recensements, lorsqu’un couple de même sexe habitait ensemble, les deux partenaires trouvaient souvent une façon de se présenter sans révéler la nature de leur relation. Celle-ci est parfois simplement non-définie, ou définie en des termes vagues comme un·e « ami·e », voire, camouflée sous une autre étiquette comme celle d’aide ménagère ou de locataire. On peut aussi trouver des indices comme quoi deux personnes du même genre habitaient ensemble dans les listes de passager·ère·s des compagnies de transport.

Ensuite, on peut s’intéresser au réseau de relations de nos ancêtres. Souvent, les personnes LGBTQ+ étaient rejetées par leur famille à cause des lourds préjugés de l’époque. Lorsqu’on retrouve des archives pour tous nos ancêtres, sauf un, on peut donc se poser des questions : il peut arriver qu’une famille embarrassée cherche à effacer la présence d’une personne LGBTQ+ en leur sein en faisant disparaître autant que possible sa présence. Si les relations avec la famille étaient ainsi coupées, il est probable que nos ancêtres ne leur aient pas légué leurs biens matériels à leur décès. Il peut alors être intéressant de s’intéresser à leurs testaments. Mary McKee (2022), une historienne et généalogiste états-unienne, nous apprend ainsi que les « nouveaux cercles de soutien », la famille choisie de la personne queer est souvent révélée dans leurs testaments par les personnes à qui iels ont choisi de léguer leurs biens matériels. De même, les couples de même genre étaient parfois enterré·e·s ensemble : si votre ancêtre est enterré·e avec une personne du même genre qui ne faisait pas partie de sa famille, c’était peut-être son ou sa conjoint·e. Une personne du même genre est peut-être aussi mentionnée dans son acte de décès en tant que « compagnon de longue date », « ami·e proche » ou même colocataire!

Bref, pour retrouver et identifier nos ancêtres LGBTQ+, il faut sortir un peu du cadre, et penser en-dehors de la boîte ! Il faut parfois aller chercher plus loin que les sources « traditionnelles » que nous utilisons habituellement dans nos recherches généalogiques, considérer les absences autant que les trouvailles, et même considérer parfois que notre ancêtre a pu utiliser un surnom dans certains milieux afin de ne pas se faire démasquer. Bien connaître l’histoire LGBTQ+ de notre pays ou de notre région nous permettra de savoir où chercher et à quoi s’attarder selon l’époque à laquelle notre ancêtre a vécu. Bien sûr, dans plusieurs cas, malgré vos efforts, vous ne pourrez pas avoir de confirmation de l’identité queer de votre ancêtre – mais vous aurez quand même de bonnes raisons de la soupçonner.

Représenter les modèles familiaux non-conventionnels dans nos arbres généalogiques aujourd’hui

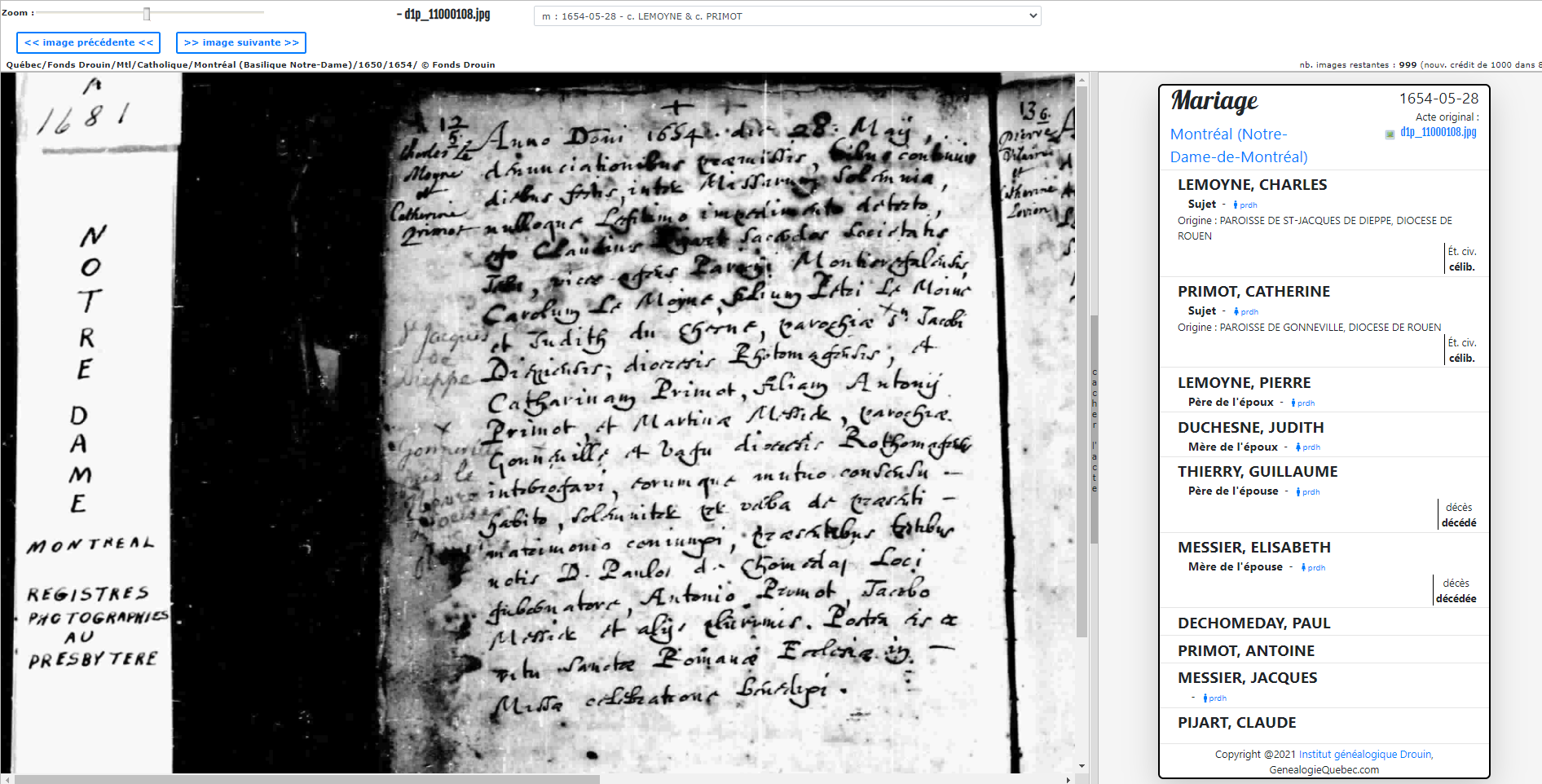

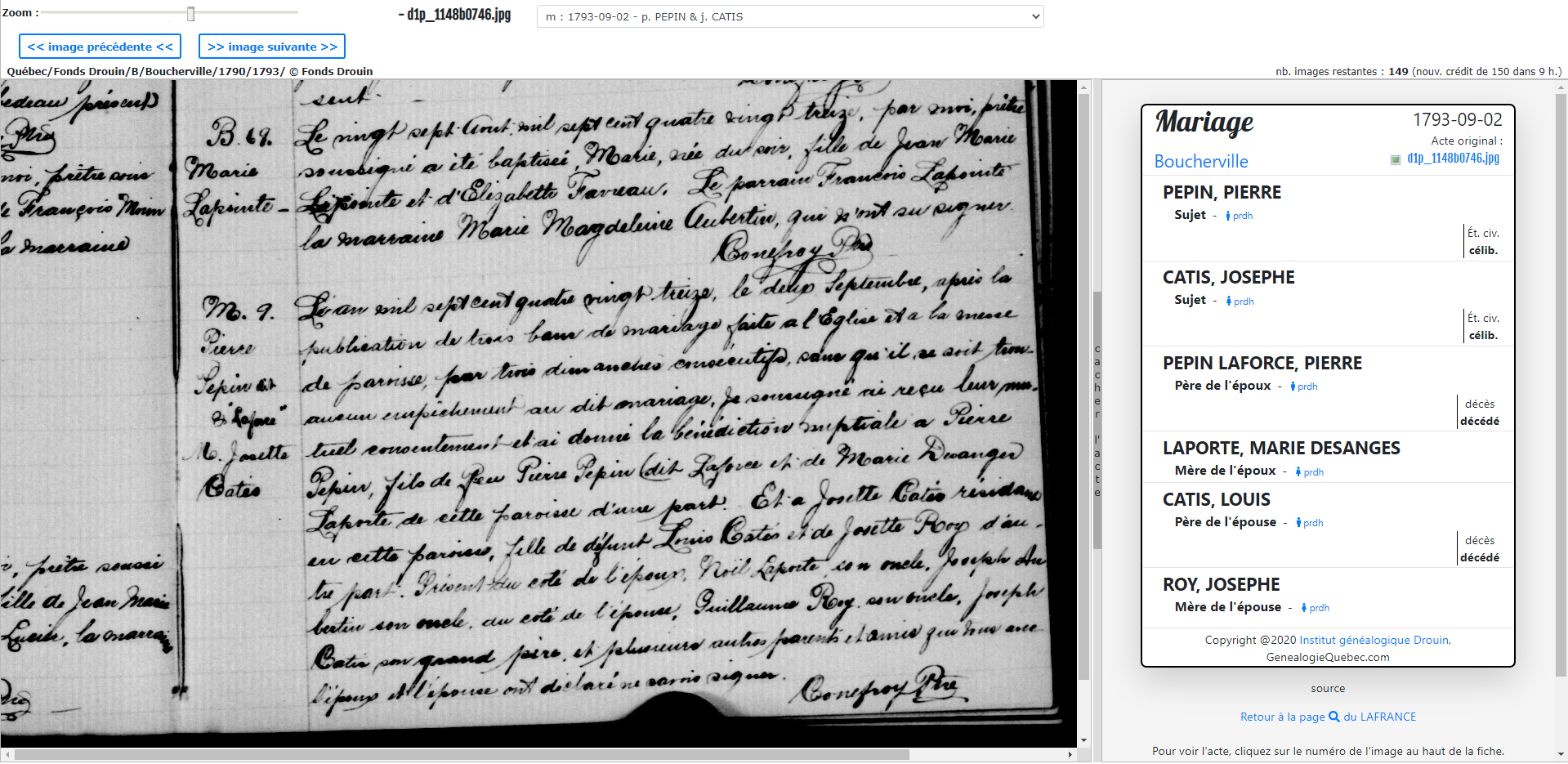

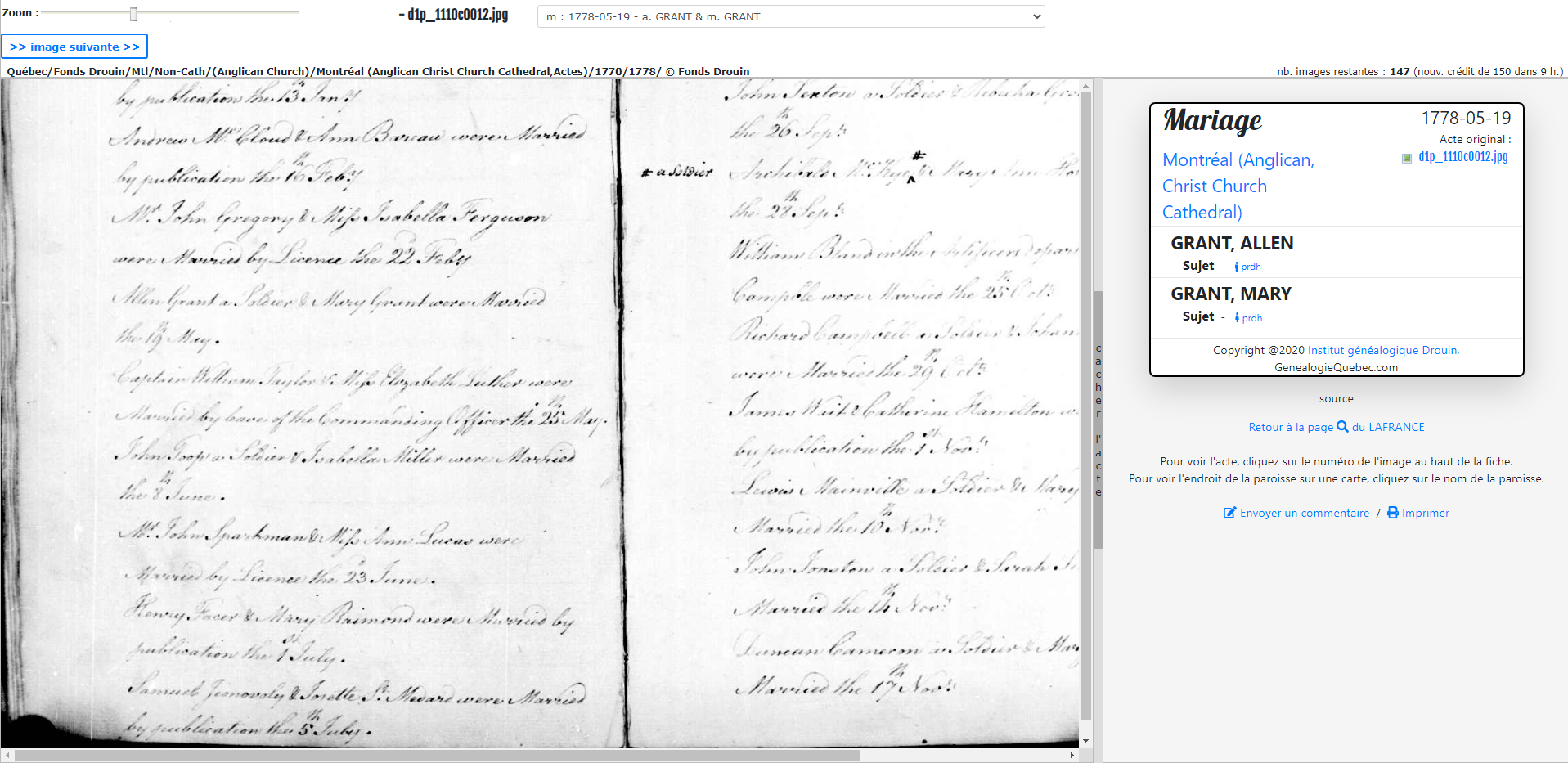

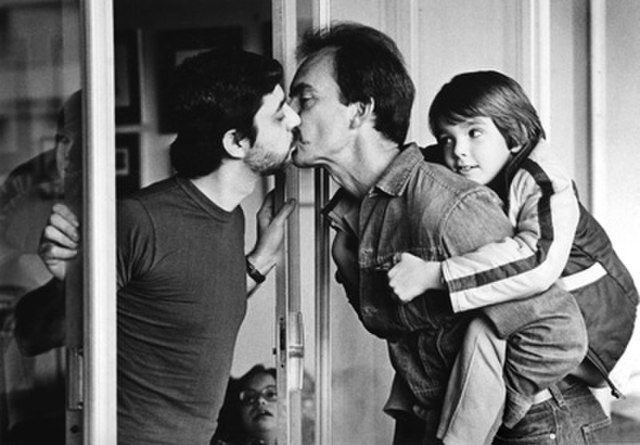

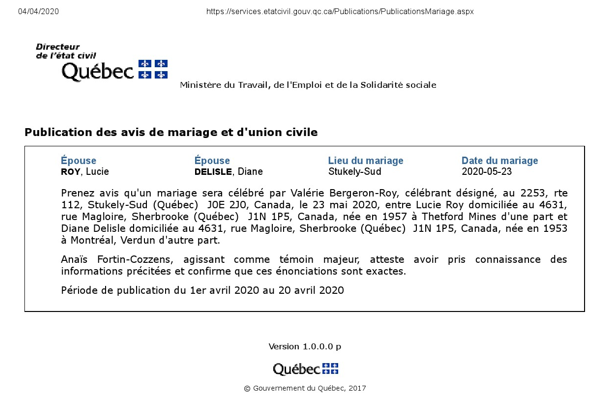

Il est impératif que les différentes plateformes servant à monter des arbres généalogiques incluent des fonctionnalités qui permettent de représenter des unions entre personnes de même genre, ainsi que les personnes qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance5. Encore aujourd’hui, ce n’est pas toujours le cas – ce l’est néanmoins sur Généalogie Québec, dans la section des mariages tirés du registre du Directeur de l’état civil (DECQ) et sur d’autres sites et logiciels (voir Koeven, 2018). De la même façon, les règles entourant les photos pouvant être téléchargées sur ces plateformes doivent être inclusives : certains sites ont été dénoncés pour leur interdiction des photos représentant du « travestissement » (cross dressing) ou des habits « immodestes ».

N’oublions pas non plus que les réalités LGBTQ+ ne sont pas les seules à sortir des conventions, et à avoir de difficulté à être représentées. Il est essentiel d’adapter nos outils généalogiques à la réalité des familles dites « recomposées », dans lequel les parents se séparent, puis se remettent en couple, parfois avec des personnes qui ont déjà des enfants, des familles ayant recours à l’adoption, des familles soloparentales (où il n’y a qu’un seul parent, par choix), ainsi que des parents qui pratiquent la non-monogamie éthique6. Encore une fois, quelques sites et logiciels le permettent, mais pas tous (voir Waldemar, s.d), et les personnes doivent parfois se rabattre sur des logiciels qui n’ont pas été pensé pour la généalogie afin de réussir à documenter ces réalités.

Et s’il est important d’adapter nos outils, il est aussi essentiel que les lois encadrant les unions et la parentalité continuent elles aussi d’évoluer pour reconnaître toute la diversité des modèles familiaux ! Si de nombreuses avancées ont été faites en ce sens, d’abord pour la reconnaissances des unions et enfants nés hors mariage, des familles recomposées et la légalisation du mariage homosexuel (Magnan-St-Onge, 2020), l’enjeu des parents polyamoureux7 reste à ce jour entier. En effet, Michaël Lessard, avocat et candidat au doctorat en droit a documenté le fait que « les personnes polyamoureuses qui remplissent un rôle de parents peuvent être exclues des décisions liées à la garde, à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, peu importe la qualité de leur lien avec lui » et que « les privilèges et programmes d’aide économique et sociale réservés aux [ »conjoint·e·s »] excluent les personnes polyamoureuses, qui se retrouvent désavantagées et donc précarisées » (Magnan-St-Onge, 2020).

En terminant, il me semble essentiel d’ouvrir la réflexion sur les raisons qui nous poussent à révéler l’identité LGBTQ+ (confirmée ou présumée) de nos ancêtres. Thomas MacEntee (s.d) nous rappelle que la révélation de son identité LGBTQ+ est un enjeu très personnel, et encore aujourd’hui, ce ne sont pas toutes les personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre qui décident de révéler leur identité à leur entourage, notamment parce qu’elles craignent parfois pour leur sécurité. MacEntee pose donc la question : quelle est la meilleure manière d’honorer la mémoire de nos ancêtres ? Il est important de penser à notre situation particulière. Parfois, révéler l’identité LGBTQ+ de nos ancêtres peut être perçu comme une trahison, et d’autres fois, comme une manière de leur donner la voix, la visibilité qu’on leur a empêché d’avoir de leur vivant (MacEntee, 2007). Il est aussi possible de prendre note de ces informations, mais de choisir à qui on les révèle et de les protéger, par exemple, par un mot de passe.

Reste que visibiliser les histoires LGBTQ+ dans notre famille nous permet d’avoir un portrait plus exact et plus complet de nos ancêtres. Sans oublier que certain·e·s généalogistes, aujourd’hui font partie de la communauté LGBTQ+ ou pratiquent le polyamour (voir Our Prairie Nest ou encore Blandón Traiman, 2018a) et peuvent vouloir documenter leurs réalités. Comme je le mentionnais en introduction, cela nous permet aussi de montrer que les réalités LGBTQ+ ne sont pas nouvelles, mais que ce sont des expériences humaines, communes à tous les lieux et toutes les époques et donc de participer, à notre échelle, à la lutte pour les droits LGBTQ+.

Audrey Pepin

1 Être cisgenre signifie qu’on s’identifie au genre qui nous a été assigné à la naissance – à l’inverse, les personnes transgenres s’identifient à un autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance et elles font donc une transition (sociale, légale et/ou médicale) afin de vivre avec une identité de genre qui leur correspond.

2 Le terme queer est à la fois un terme parapluie permettant de parler des personnes LGBTQ+, et une identité endossée par celleux qui refusent de définir leur sexualité et/ou leur genre par des étiquettes.

3 Cette section de l’article présente une synthèse des différents conseils retrouvés dans les nombreux articles de blogs consultés. Davantage de détails sont disponibles dans lesdits articles, tous listés dans la bibliographie, à la fin de cet article.

4 Il est important de noter que les hommes étaient davantage ciblés dans les opérations policières visant les personnes homosexuelles, cet outil risque donc de vous être plus utile pour vos recherches sur vos ancêtres masculins. Bien que les femmes aient pu être avantagées à l’époque par ce ciblage, c’est aussi une autre façon dont leur histoire est aujourd’hui invisibilisée.

5 Le généalogiste Stewart Blandón Traiman a énormément réfléchi à ce sujet, et s’il vous intéresse je vous recommande chaudement de visiter son blog (Blandón Traiman, 2018b).

6 Par non-monogamie éthique, j’entends les modèles relationnels où les partenaires peuvent avoir des relations sexuelles et/ou amoureuses avec plus d’une personne. Pour que la non-monogamie soit éthique, les personnes impliquées doivent être au courant de l’entente et y avoir donné leur consentement enthousiaste, libre et éclairé.

7 Le polyamour se définit comme une pratique, une identité ou une orientation relationnelle qui implique une relation amoureuse consentie, transparente et honnête avec plusieurs partenaires simultanément. C’est donc une forme de non-monogamie éthique.

Bibliographie :

Beaulieu-Kratchanov, Léa (2023). « »C’est déshumanisant » : l’impact de la haine anti-trans sur les jeunes ». Pivot Québec. Consulté le 20 novembre 2023 https://pivot.quebec/2023/09/26/cest-deshumanisant-limpact-de-la-haine-anti-trans-sur-les-jeunes/

Blandón Traiman, Stewart (2018a). LGBT Genealogy – The Six Generations (blog). https://sixgen.org/category/lgbtq-genealogy/

Blandón Traiman, Stewart (2018b). LGBT Genealogy and Softwares – The Six Generations (blog). https://sixgen.org/category/lgbtq-genealogy/lgbtq-genealogy-software/

Collins, Rosemary (2022). « How to Trace LGBT Ancestors » Who do you Think you Are (magazine en ligne). Consulté le 17 novembre 2023 https://www.whodoyouthinkyouaremagazine.com/feature/how-to-trace-lgbt-ancestors

Kobel, Becks (2017). « Genealogy in the Works: Being Gay in Genealogy » The Hipster Historian (blog). Consulté le 20 novembre 2023 https://thehipsterhistorian.com/2017/02/06/genealogy-in-the-works-being-gay-in-genealogy/

Koeven, Mary (2018). « Non-traditional Family Trees: Homosexual Relationships ». The Handwritten Past : Professional Genealogists (blog). Consulté le 20 novembre 2023 https://thehandwrittenpast.com/2018/07/28/recording-homosexual-relationships-in-your-genealogy-database/

Leclerc, Michael J. (2023). « 5 Tips for Finding Your LGBTQIA+ Ancestors ». Ancestry (blog). Consulté le 16 novembre 2023 https://blogs.ancestry.com/cm/5-tips-for-finding-your-lgbtq-ancestors/

MacEntee, Thomas (s.d). « Finding Your LGBT Ancestors ». My Heritage (blog). Consulté le 16 novembre 2023. https://education.myheritage.com/article/finding-your-lgbt-ancestors/

MacEntee, Thomas (2007). « The Hidden – LGBT Family Members and Genealogy ». Destination : Austin Family (blog). Consulté le 20 novembre 2023 https://destinationaustinfamily.blogspot.com/2007/10/hidden-lgbt-family-members-and.html

Magnan-St-Onge, Carolanne (2020). « Droit de la famille : le polyamour au banc des accusés » Observatoire des réalités familiales du Québec (publication en ligne). Consulté le 20 novembre 2023. https://www.orfq.inrs.ca/droit-de-la-famille-le-polyamour-au-banc-des-accuses/

Massoud, Rania (2023). « Identité de genre : après la rue, une offensive dans les écoles en vue ». Radio-Canada. Consulté le 20 novembre 2023. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2012019/identite-genre-ecoles-kamel-cheikh

McKee, Mary (2022). « How to Trace LGBT Ancestors ». Find my Past (blog). Consulté le 16 novembre 2023. https://www.findmypast.com/blog/help/lgbt-ancestors

Neaves, Jessica (2020). « How to Search for Your LGBTQ Ancestors ». Heritage Discovered (blog). Consulté le 17 novembre 2023 https://www.heritagediscovered.com/blog/how-to-search-for-your-lgbtq-ancestors

Waldemar, Heather (s.d). « How to Create a Family Tree with Flying Logic ». Flying Logic (site internet). Consulté le 20 novembre 2023. https://flyinglogic.com/1498/how-to-create-a-family-tree-with-flying-logic/