(Cet article est en 3 parties. Cliquez pour consulter: Partie 1, Partie 3)

Dans le précédent article de cette série, nous avons déterminé que les femmes sont souvent invisibilisées en généalogie, notamment parce que les lignées patrilinéaires sont les plus répandues (Jetté, 1991 : 110 ; Drouin, 2015) et que les femmes sont peu présentes dans le vocabulaire généalogique (Cousteau Serdongs, 2008 : 133). Ce problème est ancré dans l’organisation patriarcale de la société et dans la reproduction du sexisme dans les pratiques généalogiques. Nous nous attarderons maintenant à détailler les conséquences de cette invisibilisation et à comprendre pourquoi cette problématique mérite qu’on y accorde notre temps et attention en tant que généalogistes.

L’invisibilisation des femmes dans la construction des lignées généalogiques s’inscrit dans un système d’invisibilisation et de dévalorisation de leurs accomplissements ainsi que d’appropriation et de contrôle de leur travail et de leurs corps. Les conséquences sont bien tangibles. Francine Cousteau Serdongs affirme que « la méconnaissance de l’histoire des femmes à partir des femmes de sa propre lignée implique l’impossibilité de s’identifier à elles » (2008 : 138), l’impossibilité d’identifier aussi, ce qui a forgé notre famille et comment le genre a pu y jouer un rôle. Le patriarcat se reproduit non seulement dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée, car les valeurs patriarcales (comme les impératifs imposés aux femmes sur leur apparence ou leurs comportements) sont souvent transmises dès leur plus jeune âge aux enfants, dans la sphère familiale.

Ne pas connaître l’histoire des femmes de sa famille peut donc nous empêcher de comprendre comment des traumas générationnels ou des perspectives genrées particulières se sont insérées dans nos dynamiques et notre culture familiale. Une meilleure compréhension de ces phénomènes jouerait certainement un rôle important dans la déconstruction des schèmes patriarcaux transmis dans la famille et dans la consolidation d’une solidarité entre femmes (Cousteau Serdongs, 2008 : 138).

Quatre générations de femmes en une photo, Wikimedia Commons.

Quatre générations de femmes en une photo, Wikimedia Commons.

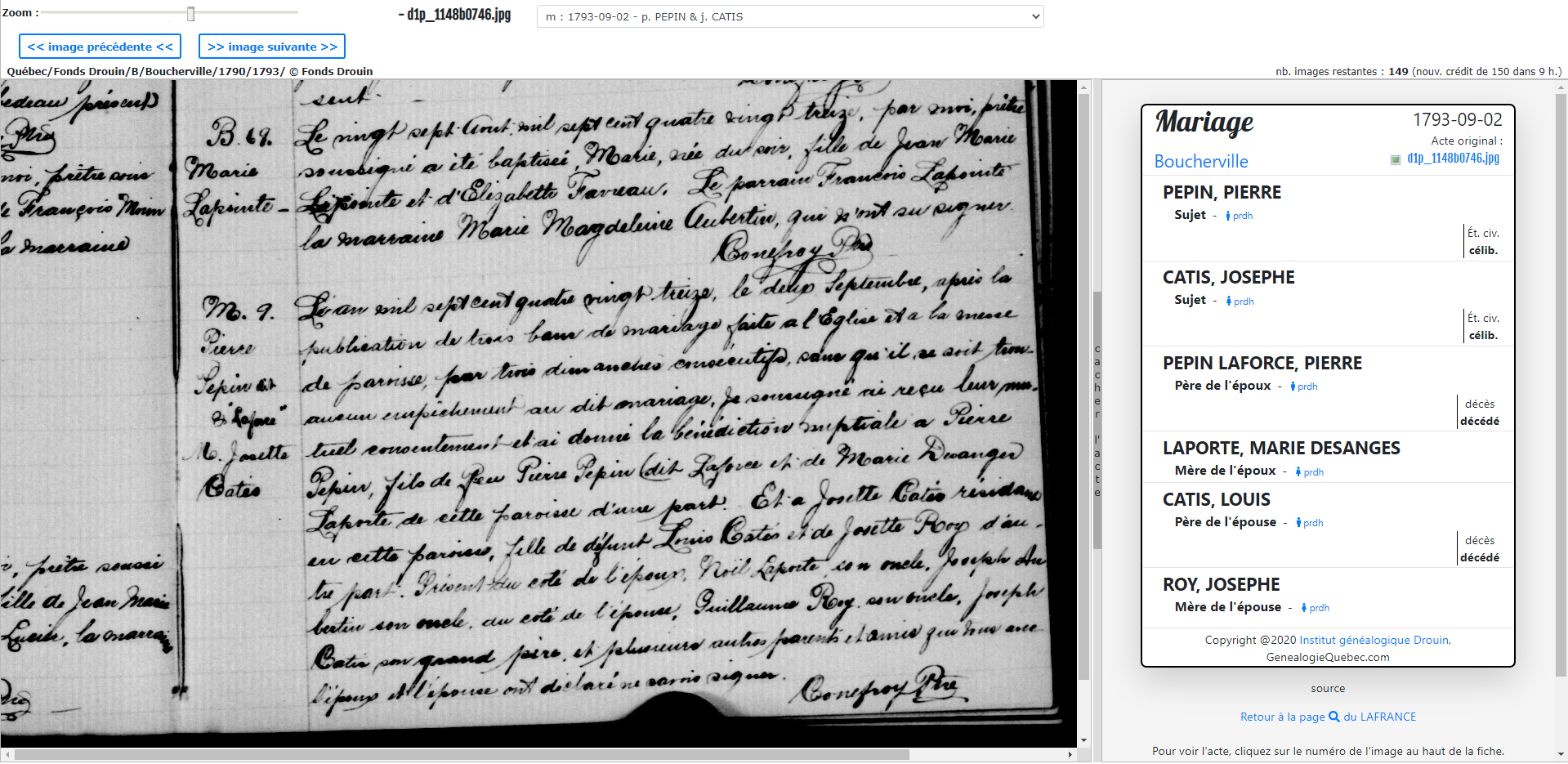

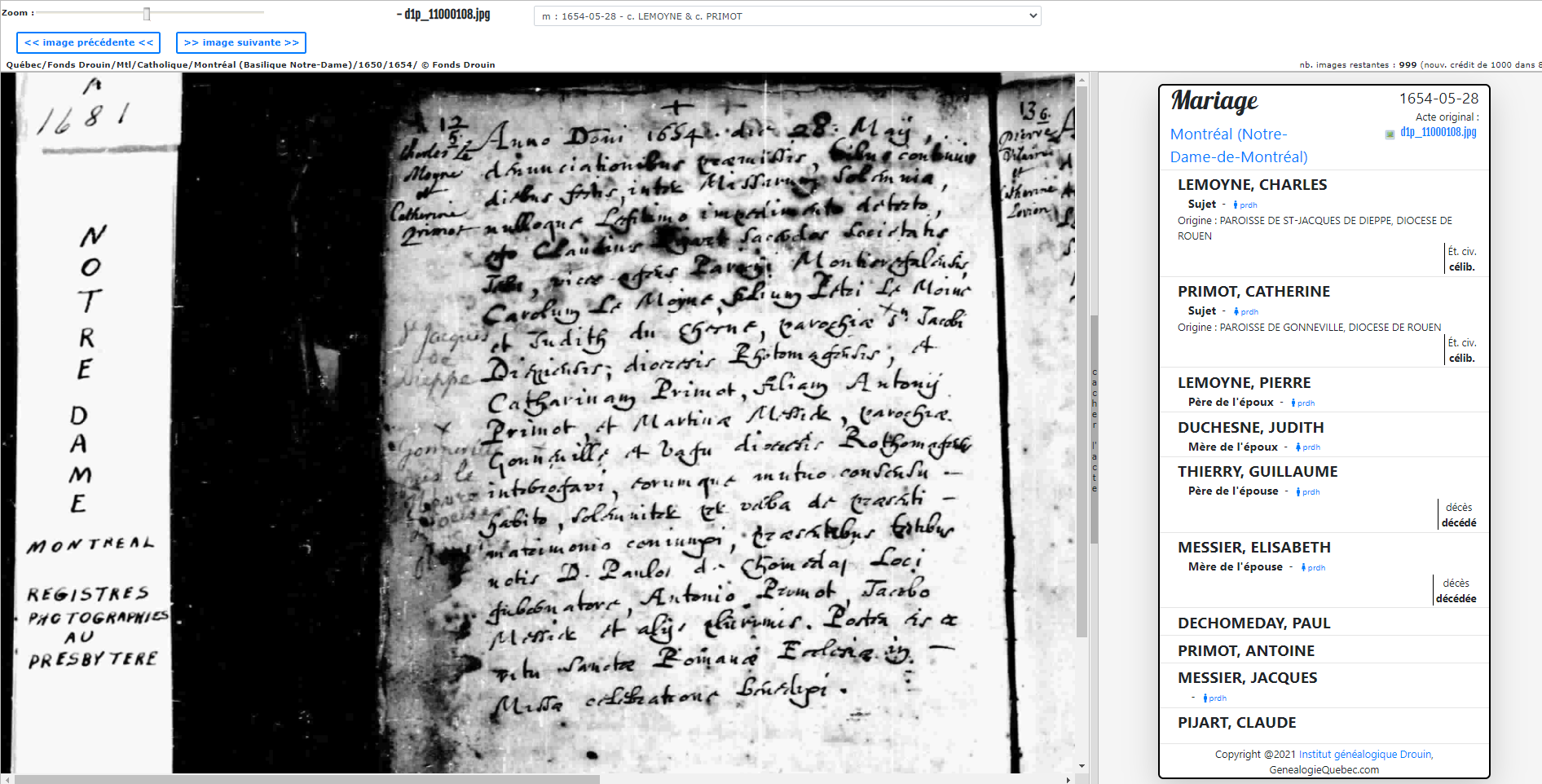

L’effacement des femmes en généalogie a également tendance à aller de pair avec leur effacement dans la grande Histoire. Francine Cousteau Serdongs en donne plusieurs exemples (2008 : 135-136) mentionnant les femmes présentes sur le bateau la Grande Recrue et les épouses d’hommes célèbres comme Charles Le Moyne.

Mariage de Charles Le Moyne et Catherine Primot le 28 mai 1654 à Montréal. Source: Acte 47196, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com

Mariage de Charles Le Moyne et Catherine Primot le 28 mai 1654 à Montréal. Source: Acte 47196, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com

Cette invisibilisation joue un rôle certain dans la dévalorisation du rôle et du travail des femmes qui se perpétue dans notre société d’aujourd’hui : en effet, si on ne peut pas reconnaître les réalisations féminines du passé, pourquoi serait-on à même de le faire pour celles d’aujourd’hui ? Sans compter que, symboliquement, en négligeant les mères dans les recherches généalogiques, on dévalorise ce rôle et on nie leur implication dans la passation de l’héritage, alors que les hommes, de par la simple transmission de leur nom de famille, s’inscrivent très clairement dans une lignée (Cousteau Serdongs, 2008 : 132). Francine Cousteau Serdongs dira ainsi : « À la deuxième génération, les femmes sont ignorées, prétendument parce qu’elles ne portent plus le même nom de famille. Tout se passe comme si les femmes n’avaient pas de descendance et qu’elles ne faisaient qu’aider leur conjoint à en avoir une » (2008 : 133). On perpétue ainsi dans l’imaginaire collectif une longue tradition de conception des femmes uniquement comme « objets » et on leur retire leur agentivité (Cousteau Serdongs, 2008 : 139-140), alors que dans le concret, les femmes jouaient un rôle essentiel et actif, dans leurs familles comme dans la société.

Le domaine de la reproduction, l’espace privé, a même été historiquement relégué aux femmes. On a tenté de les y enfermer, pour les maintenir hors de l’espace public, des lieux de décision et de pouvoir : on retrouve des traces de cette division privé/public depuis l’époque de la Grèce antique et malgré les avancées féministes elle est encore, à certains égards, reproduite aujourd’hui (voir Bereni et Revillard, 2009). On les y a enfermées, certes, mais on ne les a même pas laissées être les maîtresses de ce domaine privé, les normes patriarcales s’y infiltrant sans cesse pour contrôler comment les femmes accomplissent leur charge de travail. La médicalisation des grossesses et des accouchements, tous les impératifs sur la façon d’élever leurs enfants, d’entretenir leurs maisons, les restrictions entourant l’avortement sont des exemples criants de ce contrôle et de l’appropriation du travail des femmes (dont celui qu’elles font avec les enfants) par les hommes (à propos de l’appropriation du travail des femmes, voir Cousteau Serdongs, 2008 : 141-142 ; Guillaumin, 1978).

Peinture d’une femme faisant la lessive

Peinture d’une femme faisant la lessive

Comme s’il ne suffisait pas que la sphère privée soit contrôlée par des normes patriarcales, elle a aussi été largement dévalorisée (voir, entre autres, Robert, 2017). Le fait qu’on a longtemps refusé aux femmes la transmission de leur nom de famille à leur descendance et qu’on ne leur permet même aujourd’hui que très rarement d’apparaître de manière prédominante dans les histoires familiales, participe à l’appropriation du travail des femmes par les hommes ainsi qu’à ce contrôle patriarcal et à cette dévalorisation de la sphère privée.

Ces conséquences sont d’autant plus grandes pour les femmes racisées, qui se trouvent à l’intersection de plusieurs systèmes d’oppressions, comme le racisme et le sexisme. Pour les femmes autochtones par exemple, cette invisibilisation de leur rôle dans l’histoire familiale s’est reflétée par le retrait du « statut d’Indien » de celles qui mariaient un non-autochtone et de leurs enfants, les privant ainsi souvent de l’accès à leur communauté ainsi que de certains droits sociaux, culturels et politiques (voir Arnaud, 2014 : 213-217). La loi C-31 adoptée en 1985 a permis aux femmes qui avaient perdu leur statut à cause d’un mariage avec un allochtone de le regagner : toutefois, leurs enfants n’ont acquis qu’un statut non-transmissible, contrairement aux enfants nés d’un père autochtone, disposition qui ne sera changée qu’en 2010 (Arnaud, 2014 : 216). Le changement de loi n’a pas non plus suffi à faire accepter avec enthousiasme le retour de ces femmes autochtones et de leurs enfants par leurs communautés : celles-ci étaient en manque d’espace et d’argent et ne recevaient aucun support pour accueillir le retour de toutes ces personnes. Les femmes donnaient ainsi l’impression de bousculer l’ordre établi et de forcer la main à leurs communautés : le travail est donc loin d’être terminé.

Femmes autochtones avec leurs enfants, Vancouver, 1901, Wikimedia Commons

Femmes autochtones avec leurs enfants, Vancouver, 1901, Wikimedia Commons

(Avertissement : mention de viol dans le prochain paragraphe.)

Cette conception des femmes comme porteuses de la lignée des hommes est aussi à l’origine d’un contrôle accru sur le corps des femmes notamment à travers des impératifs et de chasteté et de fidélité afin de tenter de s’assurer de l’origine paternelle des enfants (Knibiehler, 2012). Si on sort un peu du contexte québécois, on peut constater de nombreux exemples dans lesquels le viol a été utilisé comme une arme de guerre, passant par le corps des femmes pour punir certains peuples en « salissant leurs lignées généalogiques », les rendant « impures ». Véronique Nahoum-Grappe dira ainsi, concernant l’ex-Yougoslavie que « le viol devient une espèce de victoire sur le front de la guerre contre l’identité collective de l’ennemi, une invasion victorieuse de l’espace de sa reproduction » (1996 : 153). Bien que ça n’ait pas été documenté à ma connaissance, il est très possible que de tels événements aient aussi eu lieu lors de la colonisation du Québec. En 2014, Statistiques Canada rapportait d’ailleurs que les femmes autochtones avaient trois fois plus de chances d’être victime d’une agression sexuelle au cours de leur vie qu’une femme non-autochtone (Boyce, 2014).

L’effacement des femmes en généalogie contribue donc à perpétuer une culture patriarcale qui invisibilise et dévalorise les accomplissements des femmes ainsi que les oppressions qu’elles ont vécues dans la société et dans la famille, et qui s’approprie et contrôle leur travail et leurs corps. Il est donc primordial de trouver des moyens pour remédier à cette situation et participer à l’établissement d’une société plus juste à travers nos pratiques généalogiques : ce sera le sujet de mon prochain article.

Audrey Pepin

Bibliographie

Arnaud, Aurélie. (2014). Féminisme autochtone militant : quel féminisme pour quelle militance? Nouvelles pratiques sociales, vol. 27, no. 1, p.211-222.

Baillargeon, Denyse. Compte-rendu de Yvonne Knibiehler, La virginité féminine. Mythes, fantasmes, émancipation. Paris , Odile Jacob, 2012 221 p. Recherches féministes, vol. 25, no. 2, p.191-193.

Bereni, Laure et Revillard Anne. (2009). La dichotomie “Public-Privé» à l’épreuve des critiques féministes: de la théorie à l’action publique. Dans Genre et action publique : la frontière public-privé en questions, Muller, P. et Sénac-Slawinski, R (dir.). Paris : L’Harmattan. p. 27-55.

Boyce, Jillian. (2014). La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014. Statistiques Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-fra.htm

Cousteau Serdongs, Francine. (2008). Le Québec, paradis de la généalogie et « re-père » du patriarcat : où sont les féministes? De l’importance d’aborder la généalogie avec les outils de la réflexion féministe. Recherches féministes vol. 21, no. 1, p.131-147. https://doi.org/10.7202/018313ar

Drouin, Mathieu. (2015). Patrilinéaire, mitochondriale et agnatique : trois façons de faire votre généalogie! Histoire Canada. Récupéré de https://www.histoirecanada.ca/consulter/genealogie/patrilineaire,-mitochondriale-et-agnatique-trois-facons-de-faire-votre-genealogie!

Guillaumin, Colette. (1978). Pratique du pouvoir et idée de nature : 1- L’appropriation des femmes. Questions féministes, no.2, p.58-74.

Jetté, René. (1991). Traité de Généalogie. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 716 p.

Knibiehler, Yvonne (2012). La virginité féminine. Mythes, fantasmes, émancipation. Paris : Odile Jacob, 221 p.

Nahoum-Grappe, Véronique (1996). Purifier le lien de filiation : Les viols systématiques en ex-Yougoslavie, 1991-1995. Esprit, no. 227 (12), p.150-163. https://www.jstor.org/stable/24277272

Robert, Camille. (2017). Toutes les femmes sont d’abord ménagères. Histoire d’un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager. Montréal : Éditions Somme toute, Coll. « économie politique », 178 p.